|

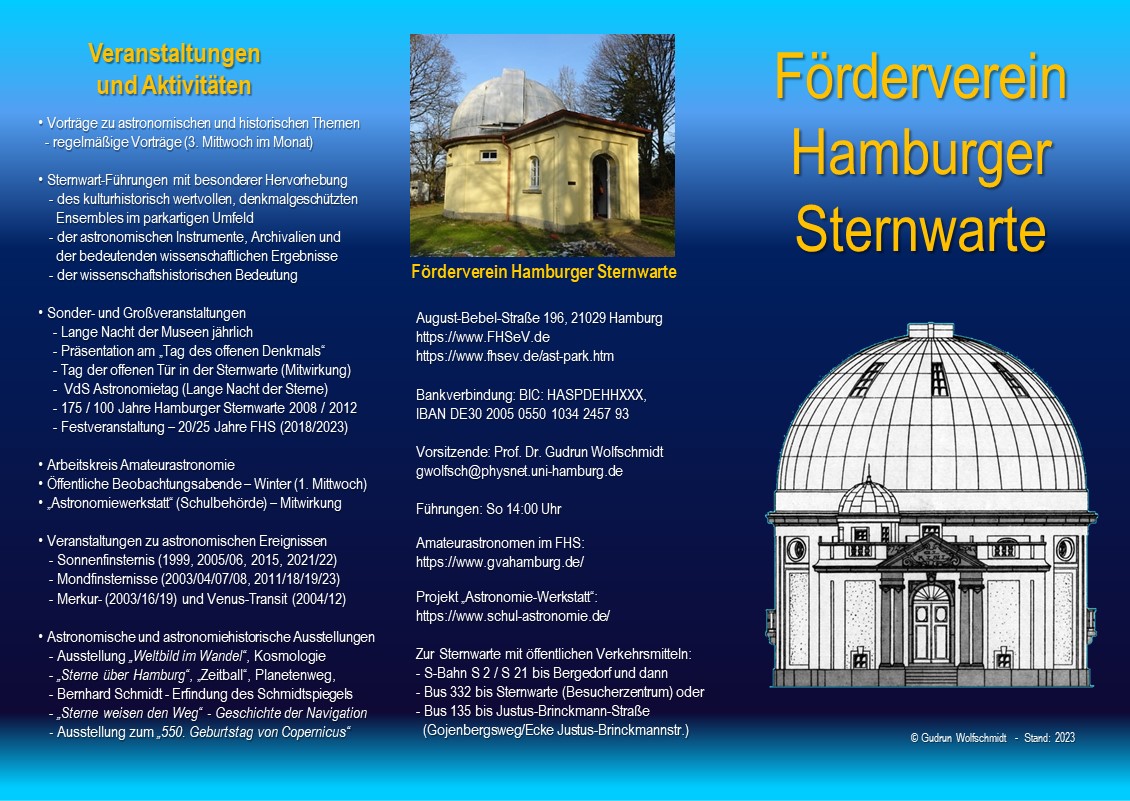

Förderverein Hamburger Sternwarte

|

1m-Teleskop-Gebäude, Hamburger Sternwarte (Foto: Gudrun Wolfschmidt)

|

Förderverein Hamburger Sternwarte

|

Motto: "Das Weltall mit eigenen Augen sehen"

Das "Mittagessen / Lunch" ist geöffnet!

Führungen durch die Sternwarte (19 und 20 Uhr) und Programm Lange Nacht in der Sternwarte (PDF)

Offizielle Webseite - Hamburg Museen #LNDMHH -

Allgemeines Motto in Hamburg:

"Nachtwanderung durch Kunst, Geschichte, Natur und Technik" (2025)

Mottos: "Möge die Nacht mit uns sein! (2024),

Eingang: August-Bebel-Str. 196, 21029 Hamburg

Motto: Museen mit Freude entdecken (2025)

Digitales Angebot:

Analoges Angebot:

Organisation: Prof. Dr. Jochen Liske

FHS: Beteiligung am Rahmenprogramm:

Motto: Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?

Das Event (12.-14. September 2025) wird veranstaltet und unterstützt von der Stiftung Denkmalpflege Hamburg

Mittwoch 17.00 Uhr - 20.00/22.00 Uhr (3. bzw. 1. Mittwoch im Monat)

Zoom Meeting-ID 638 3702 5057

Die Sternwarte kann folgendermaßen erreicht werden:

Termine FHS - Events 2025

Förderverein Hamburger Sternwarte e.V. (FHS)

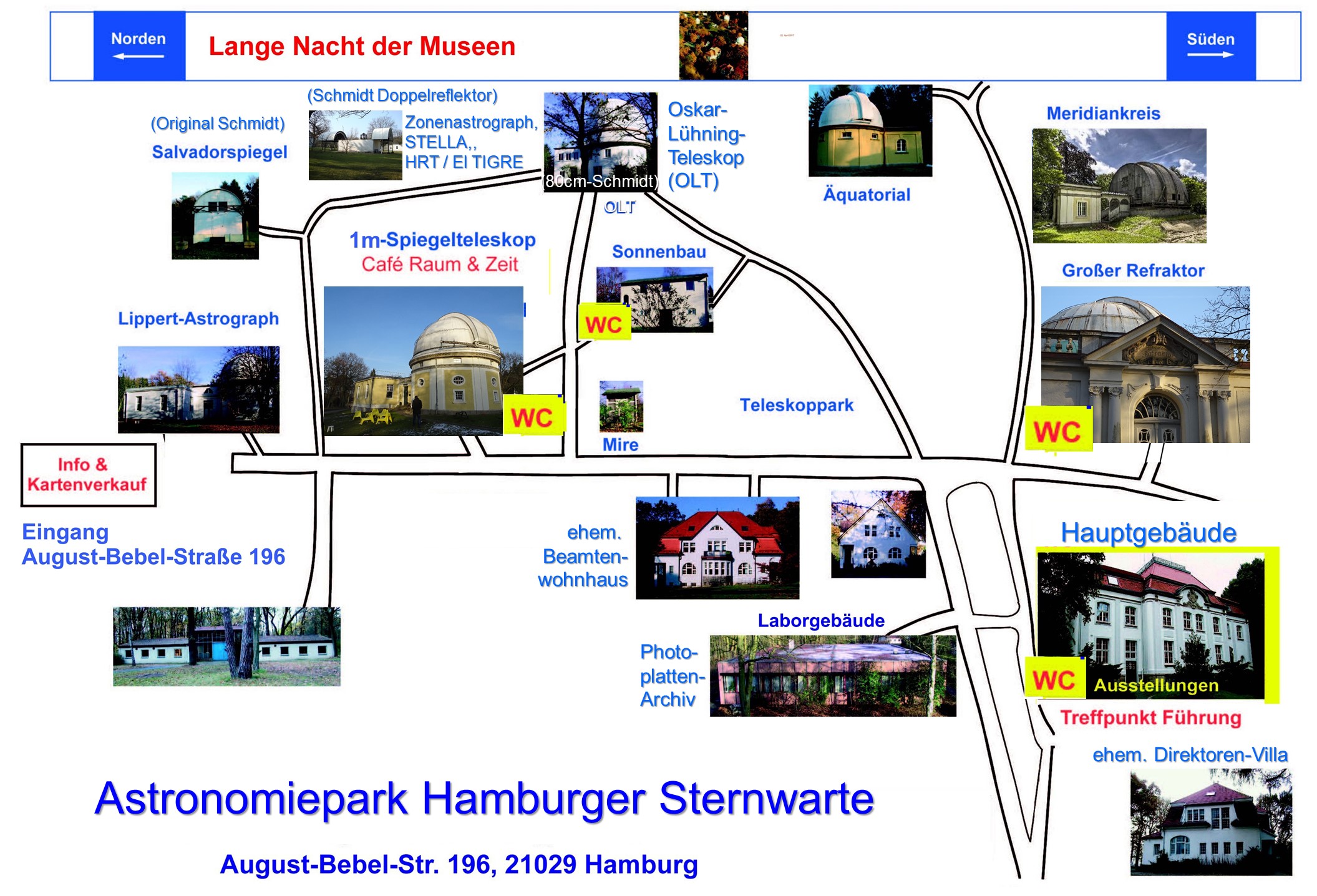

![]() Astronomiepark Hamburger Sternwarte

Astronomiepark Hamburger Sternwarte

Hamburger Sternwarte in Bergedorf (1960), (© Hamburger Sternwarte)

Hamburger Sternwarte in Bergedorf

Institut der Universität: Gojenbergsweg 112, 21029 Hamburg

Eingang: August-Bebel-Str. 196, 21029 Hamburg

* Vorträge

* Beobachtung

* Sonderveranstaltungen

* Astronomietag

* Lange Nacht der Museen

* ICOM

* Sternstunden

* Unesco

* Tag des offenen Denkmals

* Führungen

* Amateurastronomie

* Ausstellungen

* Inhalt der Vorträge

* Rückschau

English:

* Public Lectures

* Star Gazing

* Special Events

* Astronomy Day

* Long Night of Museums

* ICOM

* "Sternstunden" Music

* Unesco

* Day of the Open Monument

* Guided Tours

* Exhibition/Collections

* Abstracts of Public Lectures

* Retrospect

Links: Flyer Events 2025 -- Rechts Rundgang: Kuppeln und Gebäude der Sternwarte

-- Rechts Rundgang: Kuppeln und Gebäude der Sternwarte

2025

2025

- Webseite FERNSICHT

- Webseite FERNSICHT

"FERNSICHT - Sterne zum Greifen nah" Beobachtungsabende im Winterhalbjahr um 19 Uhr,

Beobachtungsabende im Winterhalbjahr um 19 Uhr,

jeweils am 1. Mittwoch im Monat, warme Kleidung empfohlen!

Start am Sonnenbau, Kosten 10.- / 7.50 Euro.

(bei schlechtem Wetter)

(bei klarem Himmel)

8. Januar (nicht 1. Jan.), 5. Februar, 5. März, 2. April 2025,

1. Oktober, 5. November und 3. Dezember 2025.

FHS Vortragsreihe (2025)

FHS Vortragsreihe (2025)Vorträge am Mittwochabend um 20.00 Uhr

organisiert von Gudrun Wolfschmidt

Inhaltsangabe der Vorträge

Sonderveranstaltungen

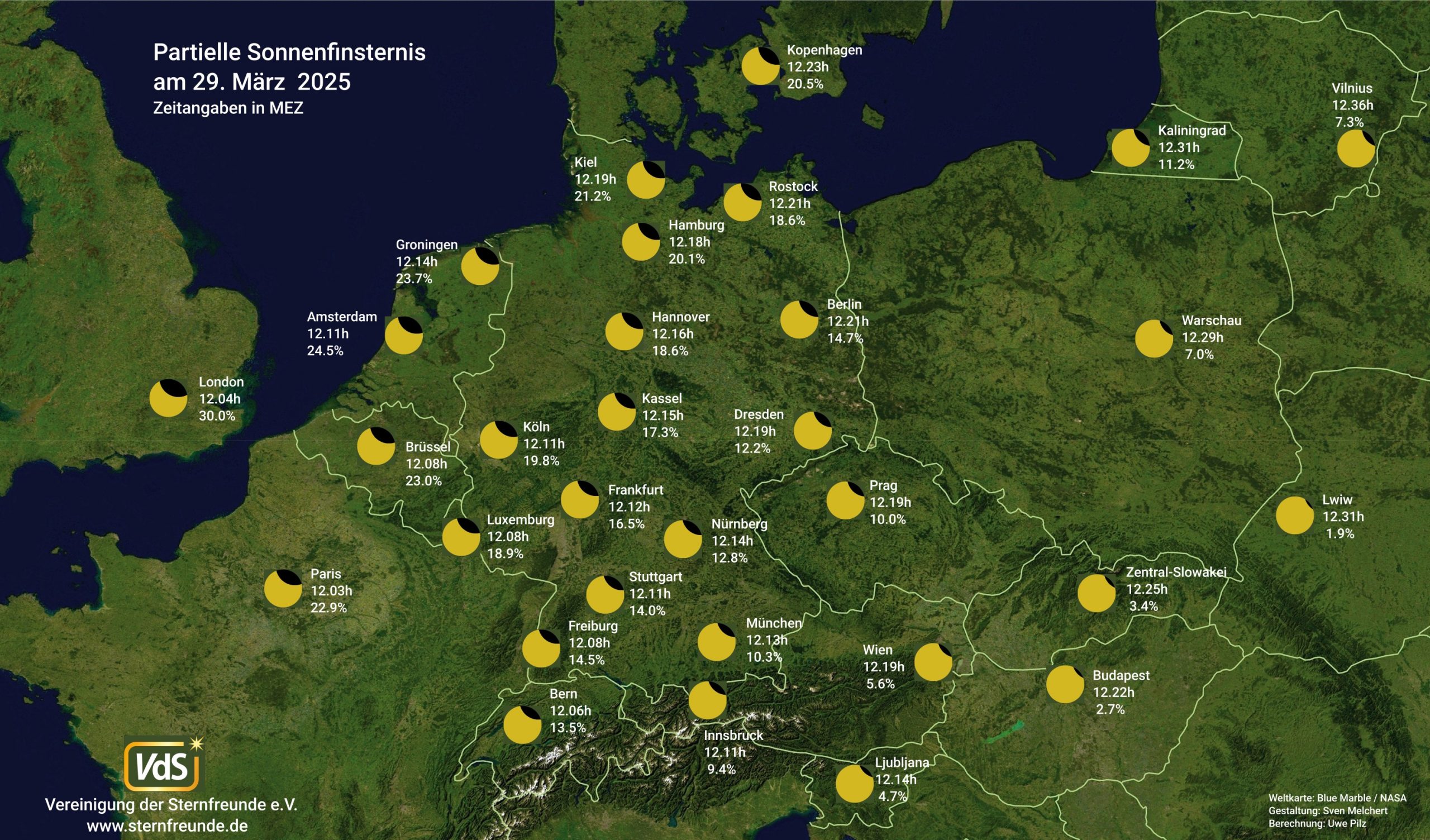

25. bundesweiter Astronomietag

Samstag, 29. März 2025, 11-13, 19-22 Uhr

Vereinigung der Sternfreunde (VdS)

Partielle Sonnenfinsternis

(20%, Maximum 12:15 Uhr MEZ)

und abends Beobachtung von Jupiter und Mars,

sowie Vorträge und Führungen (19 und 20 Uhr)

(organisiert vom Förderverein Hamburger Sternwarte)

Termin entfällt leider:

(Gravitationslinsen - Gigantische Teleskope im All?)

in der Ausstellung Weltbild im Wandel (21 Uhr);

im Sonnenbau: Sternwarte 3D virtueller Rundgang.

22. Lange Nacht der Museen 2025

22. Lange Nacht der Museen 202526. April 2025, 18 bis 1 Uhr --

hier: Astronomiepark Hamburger Sternwarte

Wir bleiben wach! (2023), Museen bewahren Schätze (2019), Forschen (2018),

Präsentieren (2017), Vermitteln (2016), Sammeln (2015).Unser Motto im Astronomiepark:

200 Jahre Hamburger Sternwarte -- *1825 am Millerntor

(organisiert vom Förderverein Hamburger Sternwarte

unter Mitwirkung der Hamburger Sternwarte, des GNT und der GvA)

Das

Café Stellar ist geöffnet.

10. Bergedorfer Teleskoptreffen

10. Bergedorfer Teleskoptreffen25.-27. April 2025

während der Langen Nacht der Museen (Sternbeobachtung)

48. Internationaler Museumstag - ICOM

48. Internationaler Museumstag - ICOMSonntag, 18. Mai 2025 - #MuseenEntdecken

ICOM: The Future of Museums in Rapidly Changing Communities

(Museen gemeinsam entdecken - Museum für alle, 2024)

und der Rundgang ist beschildert.

"Sternstunden" Festival - Uni-Musik

Freitagabend (18. Juli) und am Samstag (19. Juli)

von Mittag bis Abends/Nachts

Timetable

Open-Air Bühne und kleinere Ensembles

in der Bibliothek und in den Kuppeln.

Führungen, Vorträge,

Ausstellungen Weltbild im Wandel

und Schmidt-Museum sowie Beobachtungen.

Tag des offenen Denkmals in Hamburg

Tag des offenen Denkmals in Hamburg

Webseite - Tag des offenen Denkmals in Hamburg

Webseite - Tag des offenen Denkmals in Hamburg

Sonntag, 14. September 2025

und der Rundgang ist beschildert.

und vom Denkmalschutzamt Hamburg.

Führungen, Angebote für Schulen, Amateurastronomie

Führungen, Angebote für Schulen, Amateurastronomie

Führungen durch das Kulturdenkmal Hamburger Sternwarte

Führungen durch das Kulturdenkmal Hamburger Sternwarte

Führungen Sonntags um 14 Uhr

Es gibt keine Führungen am 21.12. und 28.12.2025 !

Eintritt jeweils: 10,00 / 7,50 €.

Die Bezahlung erfolgt bar zu Beginn der Führung im Sonnenbau.

für Taube und Hörbeeinträchtigte

durch das Kulturdenkmal Hamburger Sternwarte

Britta Illmer - bitte Nachfrage und Buchung bei E-Mail Illmer

Anmeldung bei M. Hünsch

Angebot für Schulen

Angebot für Schulen

(früher Projekt "Seh-Stern")

Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB),

siehe auch

Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung und

Hamburger LandesBildungsServer (HBS)![]() Amateurastronomie

Amateurastronomie

Gastronomie Café Stellar

Gastronomie Café Stellar

Das

Café Stellar ist geöffnet: (Stand: 2025)

Donnerstag -- Sonntag 13.00 Uhr - 17.00 Uhr

Ausstellungen und Sammlungen

Ausstellungen

Link: Ausstellungen

200 Jahre Hamburger Sternwarte -- *1825 am Millerntor Ausstellung in der Hamburger Sternwarte 2025

Ausstellung in der Hamburger Sternwarte 2025

Ausstellungen in der Hamburger Sternwarte

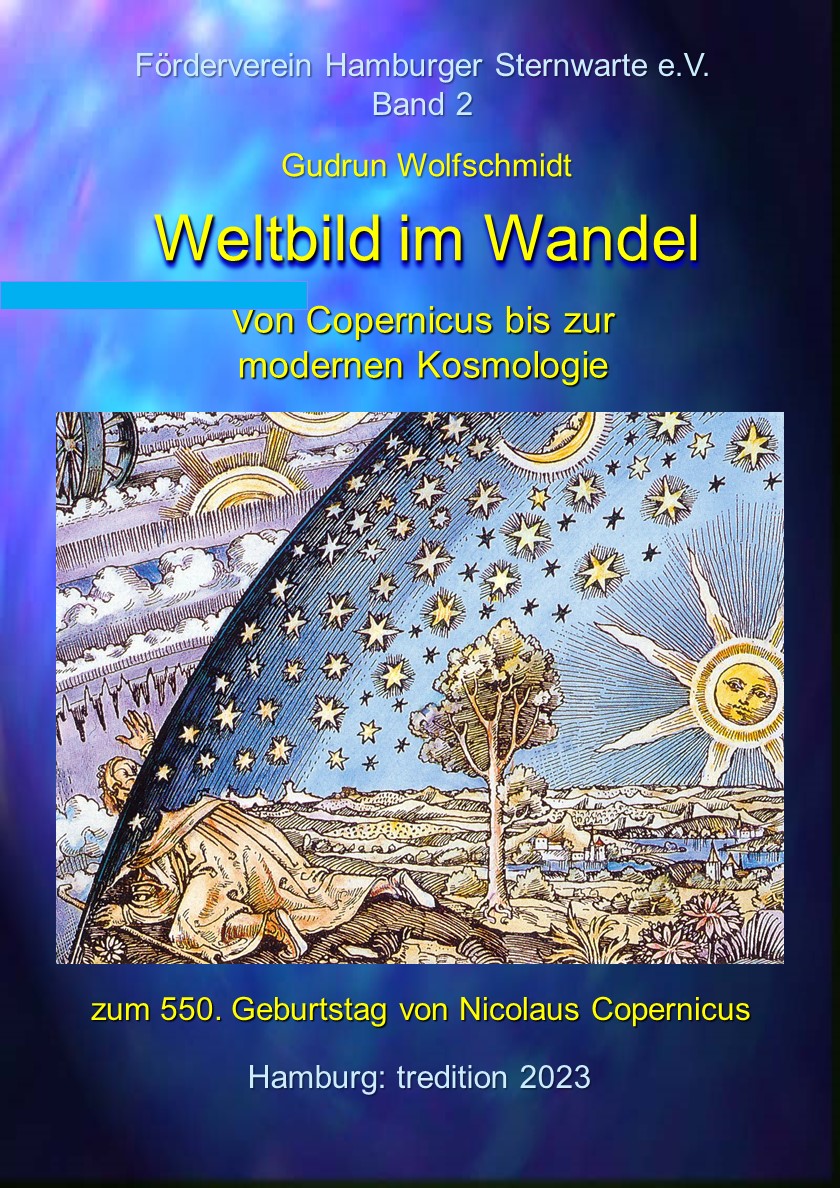

Weltbild im Wandel --

Von Copernicus bis zur modernen Kosmologie

- zum 550. Geburtstag von Nicolaus Copernicus 2023

(Our changing World View - From Copernicus to Modern Cosmology)

Die Ausstellung ist im Rahmen der Langen Nacht der Museen zu besuchen

- sonst auf Nachfrage.

Sammlungen in der Hamburger Sternwarte

(hier weitere Links, auch zur UHH Datenbank FUNDus!)

Wissenschaftliche Instrumente, Archiv und Schmidt Museum (auf GNT Webseite)

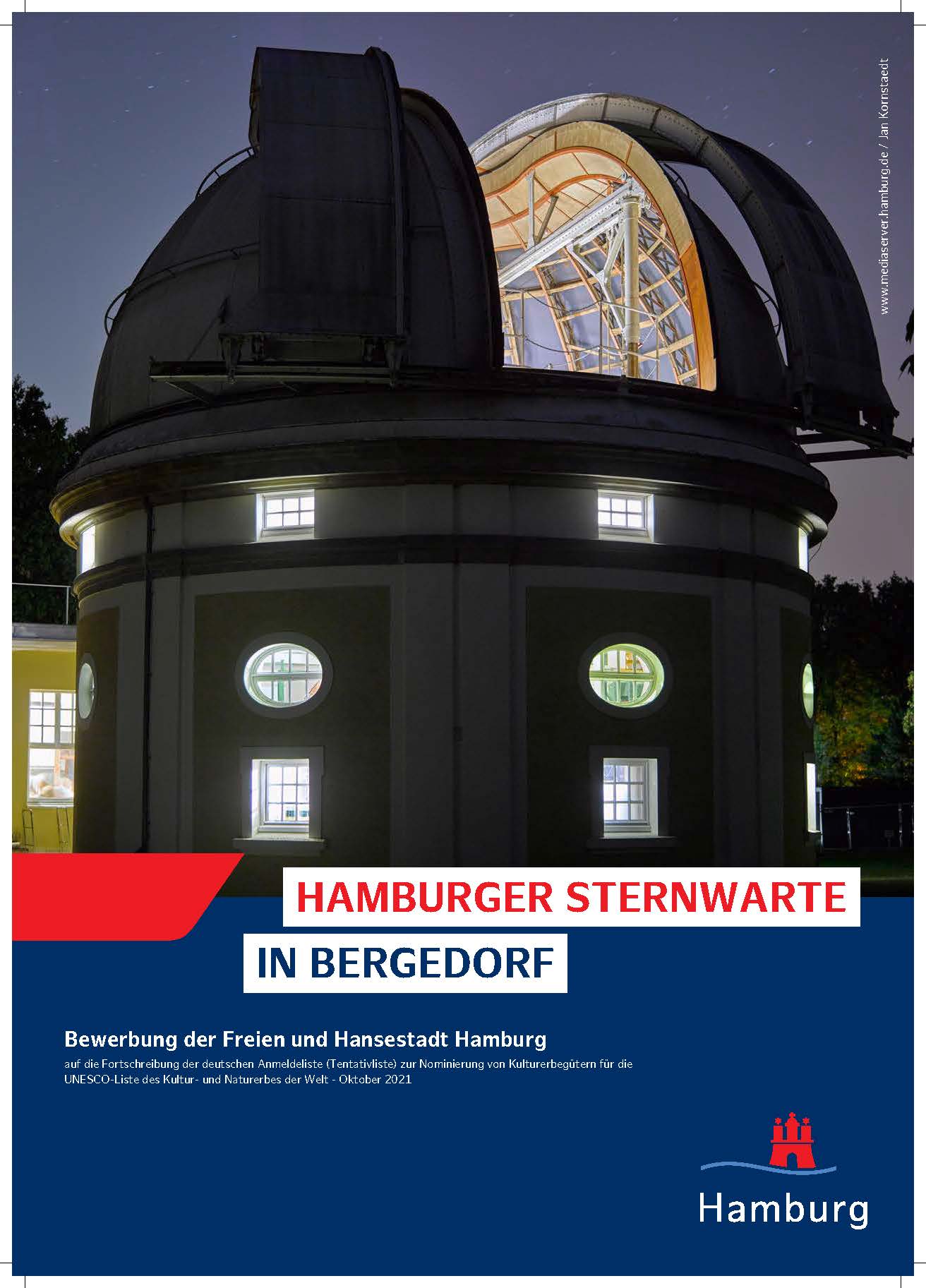

Hamburger Sternwarte als Kulturdenkmal

Die Stadt Hamburg, zusammen mit dem Förderverein, unterstützt das Verfahren zur Nominierung der Hamburger Sternwarte als UNESCO-Weltkulturerbe (Link zur FHS Unesco Webseite).

auf dem Weg zum Unesco Weltkulturerbe

Der erste Schritt bestand in der Vorbereitung des Bewerbungsdokuments der Hamburger Sternwarte in Bergedorf für die Fortschreibung der deutschen Anmeldeliste (Tentativliste) zur Nominierung von Stätten für die UNESCO-Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt im Oktober 2021. Ende 2023 erfolgte die Entscheidung, dass wir nicht aufgenommen wurden aufgrund mangelnder Sanierungsaktivitäten von Seiten der Freien und Hanse-Stadt Hamburg.

Bewerbungsdokument.

Mittwochs-Vorträge (2025) um 20.00 Uhr

3. Mittwoch im Monat in der Hamburger Sternwarte in Bergedorf, Bibliothek.

Siehe auch: "Von den Anfängen der Astronomie zur modernen Astrophysik"

(From the early stages of astronomy to modern astrophysics, #sciencecommunication)

Ringvorlesung: WS 2024/25, SS 2025 und WS 2025/26,

organisiert von Gudrun Wolfschmidt.

Flyer Events 2025

Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Später werden die Vorträge auch auf Lecture2go zur Verfügung stehen.

Zoom Meeting-ID 687 3925 4470

Kenncode: HS_@gw24 (16. April - 17. September 2025)

Kenncode: HS_@gw24 (15. Oktober 2025 bis 18. März 2026)Spende: 10 / 7,50 €

15. Januar 2025

15. Januar 2025

(AG Geschichte der Naturwissenschaft und Technik (GNT),

Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg, FHS)

200 Jahre Hamburger Sternwarte -

Gründung am Millerntor (*1825) durch

Johann Georg Repsold (1770-1830)

19. Februar 2025

19. Februar 2025

(Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg)

Die größten Teilchenbeschleuniger im Universum

19. März 2025

19. März 2025

(Förderverein Hamburger Sternwarte, FHS)

Astronomie mit Gravitationswellen

16. April 2025

16. April 2025

(HafenCity Universität - HCU)

Über das Unendliche

Betrachtungen über das unendlich Kleine und Große

in Mathematik, Naturwissenschaft, Philosophie und Kunst

21. Mai 2025

21. Mai 2025

(Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg)

Galaxienkollisionen

18. Juni 2025

18. Juni 2025

(Institut für Experimentalphysik, Universität Hamburg)

Astroteilchenphysik:

Was lernen wir von Teilchen aus dem Universum?

16. Juli 2025

16. Juli 2025

(AG Geschichte der Naturwissenschaft und Technik (GNT),

Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg, FHS)

Himmlische Licht- und Schattenspiele -

Kalender, Astronomie und Kosmologie in Alt-Mexiko

20. August 2025

20. August 2025

(Förderverein Hamburger Sternwarte, FHS, Bad Schwartau)

Extraterrestrisches Leben -

würden wir es erkennen?

27. August 2025

27. August 2025

(Universität Basel, Departement Altertumswissenschaften)

Zeit und Zeitmessung im Alten Ägypten

Vortrag im Rahmen der Tagung der 32th European Society for Astronomy in Culture (SEAC)

und der Gesellschaft für Archäoastronomie

(Hamburg 25.-30. August 2025):

Timekeeping, Navigation, Surveying - Cultural Astronomy and Instruments

17. September 2025

17. September 2025

Dr.cand. Dipl.-Phys. Carsten Busch

(GNT, Förderverein Hamburger Sternwarte, FHS)

Gravitationslinsen:

Fata Morganen in Einsteins Universum

15. Oktober 2025

15. Oktober 2025

(Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg)

Quasare und das Rätsel

der Supermassereichen Schwarzen Löcher

19. November 2025

19. November 2025

(Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg)

10 Jahre Gravitationswellen -

Von der Entdeckung zur aktuellen Forschung

17. Dezember 2025

17. Dezember 2025

(Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg)

Zum Tango gehören zwei -

Das spannende Leben von kompakten Doppelsternsystemen

Inhaltsangabe der Vorträge

Mittwochs-Vorträge um 20.00 Uhr

in der Hamburger Sternwarte in Bergedorf,

organisiert von Gudrun Wolfschmidt Flyer Programm 2025

Flyer Programm 2025

15. Januar 2025

15. Januar 2025

Prof. Dr. Gudrun Wolfschmidt

(AG Geschichte der Naturwissenschaft und Technik (GNT),

Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg, FHS)200 Jahre Hamburger Sternwarte -

Gründung am Millerntor (*1825) durch

Johann Georg Repsold (1770-1830)

Johann Georg Repsold (1770-1830) Denkmal

und die Hamburger Sternwarte am Millerntor (*1825)

Johann Georg Repsold (1770-1830) wurde 1796 zum Wassertechniker bei der Elbdeputation ernannt und 1798 zum Spritzenmeister (1809 Oberspritzenmeister des gesamten Hamburger Löschwesens). 1799 gründete er eine Werkstatt für astronomische Instrumente am Herrengraben, deren Präzisionsinstrumente zu den besten der damaligen Zeit zählten. 1802 errichtete er seine erste Sternwarte auf der Bastion Albertus / Stintfang (Jugendherberge). In diesem Zusammenhang entwickelte er den ersten modernen Meridiankreis (1803, seit 1818 Sternwarte Göttingen). Er stellte ferner - in Kooperation mit Schumachers Vermessung von Dänemark, Hamburg und Königreich Hannover (Carl Friedrich Gauß) - Meßinstrumente her (Braaker Basis und Heliotrop, 1820/21). Nachdem 1812 seine Sternwarte in der Napoleonischen Zeit abgerissen werden musste, dauerte es bis 1825, als seine neue Sternwarte mit Navigationsschule auf der Bastion Henricus beim Millerntor erbaut werden konnte (heute: Museum für Hamburgische Geschichte) mit Karl und Georg Rümker als Direktoren. Hier wurden die Grundlagen für die Hamburger Sternwarte (1906/12) in Bergedorf gelegt.

19. Feb. 2025

19. Feb. 2025

Prof. Dr. Marcus Brüggen

(Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg)Die größten Teilchenbeschleuniger im Universum

Simulation (credit: Marcus Brüggen)

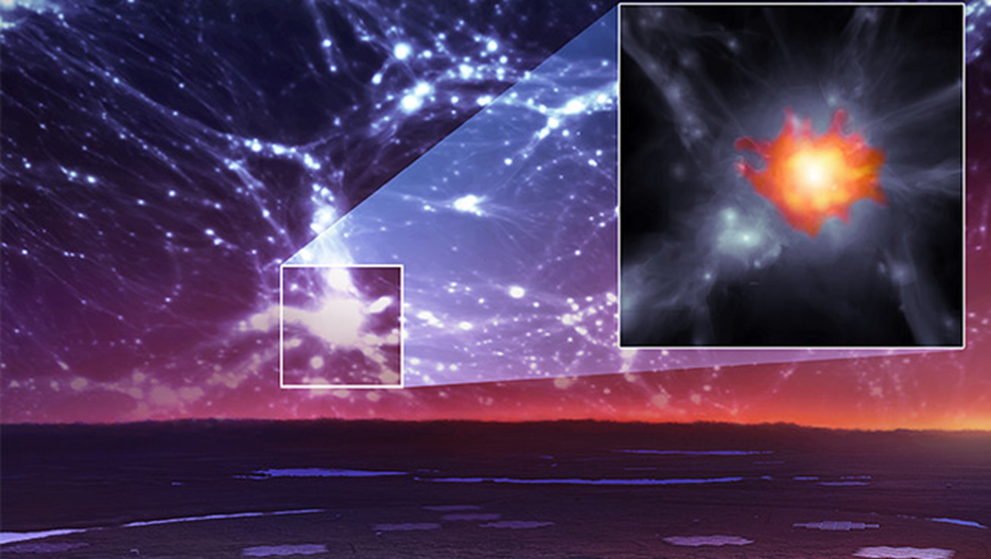

Beobachtungen mit Radioteleskopen erschließen uns eine relativ unbekannte Facette des Universums: die Welt weitgestreuter magnetischer Felder und geladener Teilchen, die sich mit fast Lichtgeschwindigkeit bewegen. Diese Teilchen werden in großen Ansammlungen von Galaxien auf wahnwitzige Energien beschleunigt.

Sowohl die Herkunft kosmischer Magnetfeldern, die den Raum zwischen den Galaxien füllen, als auch die Herkunft der relativistischen Teilchen sind in Rätsel gehüllt. Beobachtungen mit dem Low-Frequency Array bei niedrigen Radiofrequenzen konnten ein wenig Licht in die Angelegenheit bringen und haben die Mechanismen identifiziert, die für die Teilchenbeschleunigung verantwortlich sind. Zudem wurde eine neue Klasse von Radioquellen entdeckt sowie Wege, auf denen das Universum magnetisiert wird.

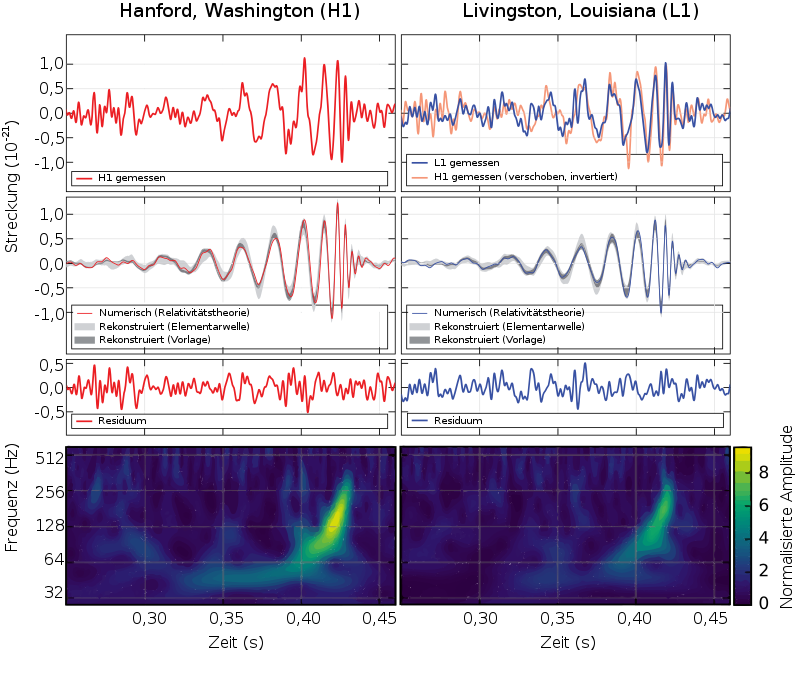

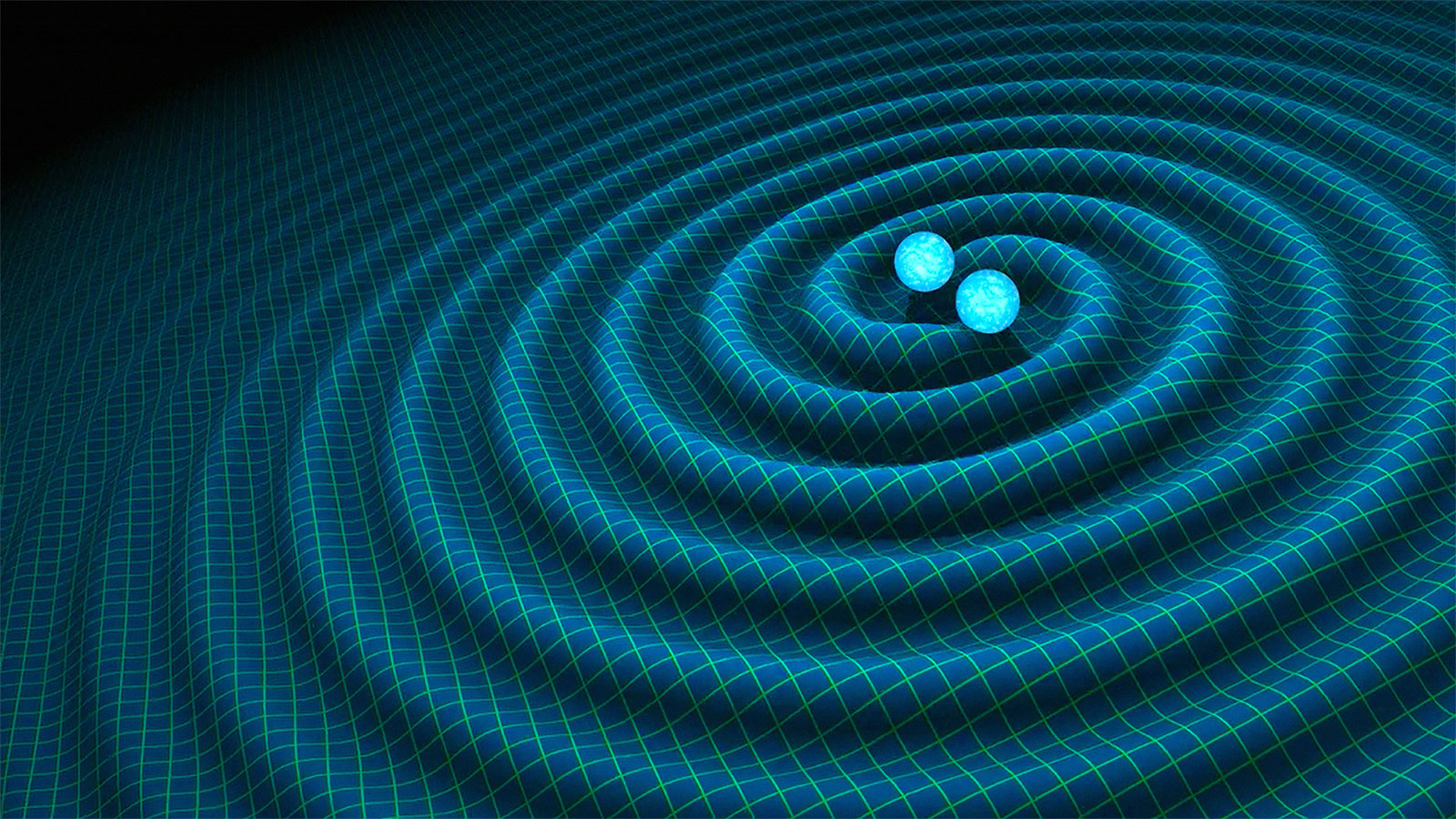

19. März 2025

19. März 2025

Dr. David Walker

(Förderverein Hamburger Sternwarte, FHS)Astronomie mit Gravitationswellen

Erster Nachweis von Gravitationswellen am LIGO (Ereignis GW150914),

(CC3, B.P. Abbott et al., LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration)Nach Einstein sollten beschleunigte Massen, ebenso wie beschleunigte elektrische Ladungen, Energie in Form von Wellen abstrahlen: Gravitationswellen. Diese sind allerdings so schwach, daß sie erst im Jahr 2015 direkt nachgewiesen werden konnten. Hierfür wurde der Nobel-Preis vergeben. Ein indirekter Nachweis gelang jedoch schon vorher, nämlich mit Hilfe des Doppelpulsares PSR 1913+16, wofür die beteiligten Autoren ebenfalls den Nobel-Preis erhielten. Gegenwärtig wurden zahlreiche sichere Gravitationswellenereignisse registriert, wobei es sich jeweils um die Verschmelzung Schwarzer Löcher oder die von Neutronensternen handelte. Aus dem zeitlichen Verlauf eines Gravitationswellensignals läßt sich die Leuchtkraftentfernung der Quelle ableiten. Daher ist mit der Beobachtung dieser Wellen ein neues Werkzeug der Kosmologie hinzugekommen. Schließlich erwartet man, daß gewisse Vorgänge im äußerst frühen Universum spezielle Gravitationswellen hinterlassen haben sollten.

16. April 2025

16. April 2025

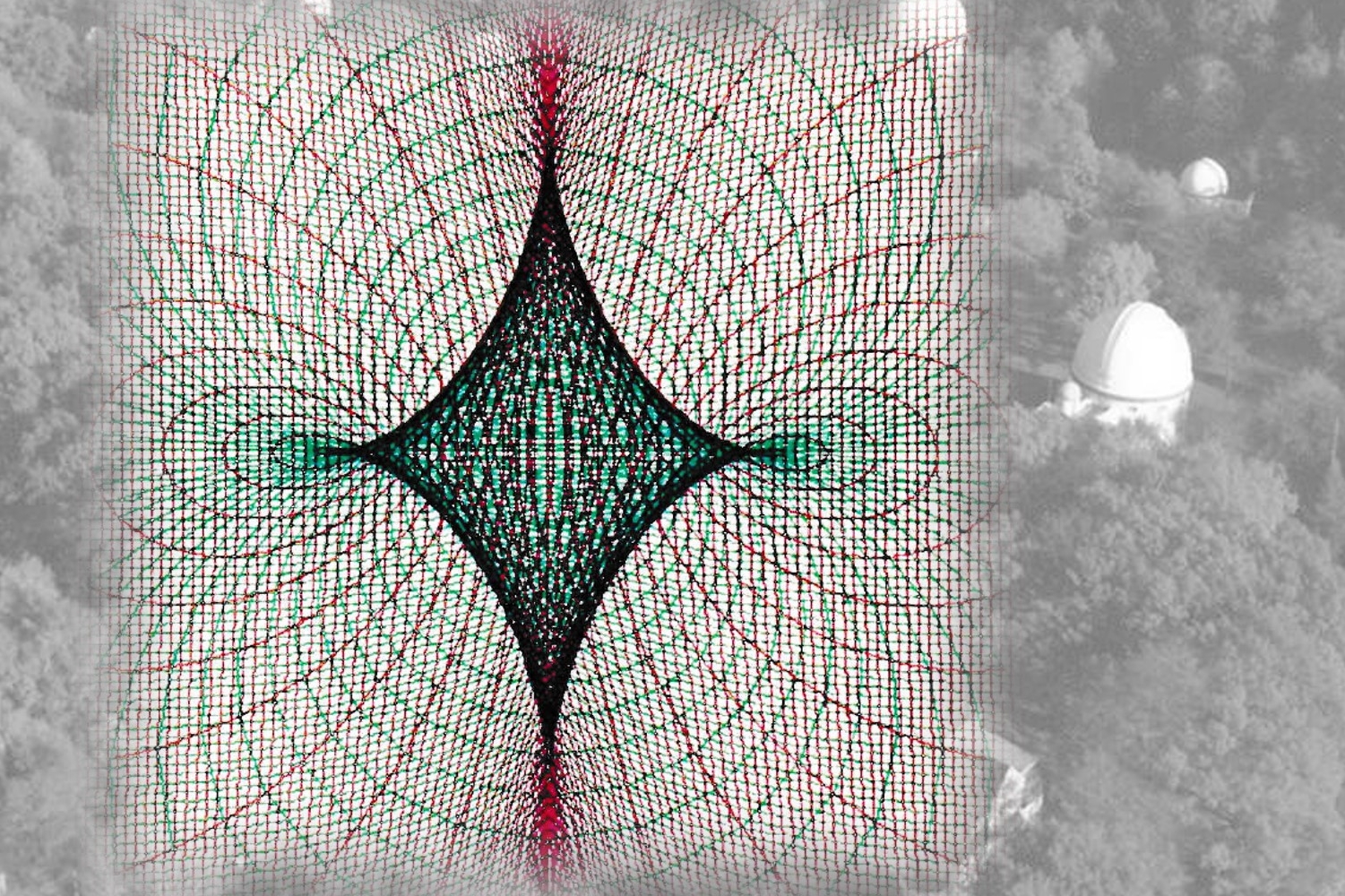

Prof. Dr. Thomas Schramm

(HafenCity Universität - HCU)Über das Unendliche

Betrachtungen über das unendlich Kleine und Große

in Mathematik, Naturwissenschaft, Philosophie und Kunst

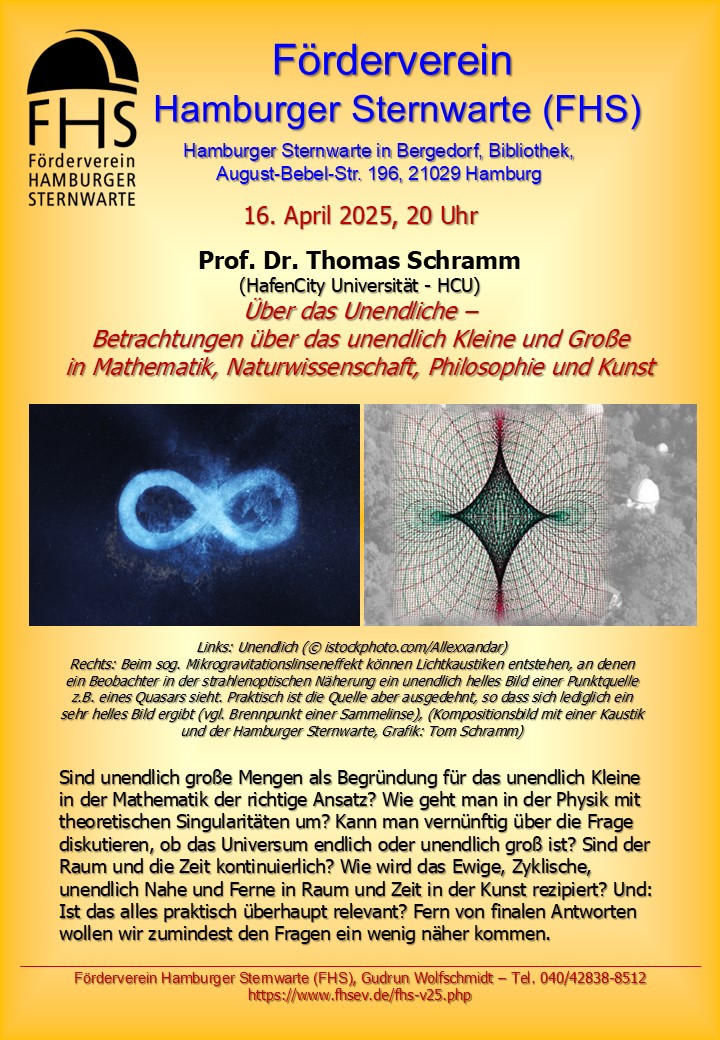

Links: Unendlich (© istockphoto.com/Allexxandar)

Rechts: Beim sog. Mikrogravitationslinseneffekt können Lichtkaustiken entstehen, an denen ein Beobachter in der strahlenoptischen Näherung ein unendlich helles Bild einer Punktquelle z.B. eines Quasars sieht. Praktisch ist die Quelle aber ausgedehnt, so dass sich lediglich ein sehr helles Bild ergibt (vgl. Brennpunkt einer Sammelinse), (Kompositionsbild mit einer Kaustik und der Hamburger Sternwarte, Grafik: Tom Schramm)Sind unendlich große Mengen als Begründung für das unendlich Kleine in der Mathematik der richtige Ansatz?

Wie geht man in der Physik mit theoretischen Singularitäten um?

Kann man vernünftig über die Frage diskutieren, ob das Universum endlich oder unendlich groß ist?

Sind der Raum und die Zeit kontinuierlich?

Wie wird das Ewige, Zyklische, unendlich Nahe und Ferne in Raum und Zeit in der Kunst rezipiert?

Und: Ist das alles praktisch überhaupt relevant?

Fern von finalen Antworten wollen wir zumindest den Fragen ein wenig näher kommen.

Schramm: Über das Unendliche

21. Mai 2025

21. Mai 2025

PD Dr. Wolfram Schmidt

(Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg)Galaxienkollisionen

Galaxienkollision - Messier M51

© NASA, ESA, S. Beckwith (STScI), and the Hubble Heritage Team STScI/AURA)Galaxien sind nicht gleichmäßig im Universum verteilt, sondern konzentrieren sich in gewaltigen Haufen oder kleineren Gruppen. Innerhalb dieser Ansammlungen kommt es über kosmische Zeiträume hinweg besonders bei Spiralgalaxien zu nahen Vorbeiflügen oder sogar zu Zusammenstößen und Verschmelzungen zu neuen Galaxien. Die treibende Kraft dahinter ist die Gravitation. Eines der bekanntesten Beispiele ist die Whirlpool-Galaxie M51. Durch die Gezeitenkräfte einer kleineren Begleitgalaxie haben sich markante, schweifartige Verlängerungen der Spiralarme ausgebildet. Auch unsere Milchstraße befindet sich auf Kollisionskurs mit einer anderen Galaxie, und zwar mit der Andromedagalaxie. Da wir im Weltall nur Momentaufnahmen beobachten können, versuchen wir die überaus komplexen Vorgänge beim Zusammentreffen von Galaxien in Simulationen auf Supercomputern nachzuvollziehen. Solche Simulationen helfen uns helfen uns zu verstehen, wie sich die Struktur der Galaxien durch Gezeitenkräfte ändert, welchen Einfluss das auf die galaktischen Magnetfelder hat und wie es zur beobachteten Anregung der Sternentstehung in Systemen wie M51 kommt.

18. Juni 2025

18. Juni 2025

Prof. Dr. Dieter Horns

(Institut für Experimentalphysik, Universität Hamburg)Astroteilchenphysik:

Was lernen wir von Teilchen aus dem Universum?

Left: Large-Sized Telescope (LST-1), Installation der Kamera, CTA-Observatorium (2018), Observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma (© CTAO)

Right: Chandra-Röntgen-Bild von M1 Crab Nebula (© NASA)Traditionell werden astronomische Beobachtungen in erster Linie mit optischen Teleskopen ausgeführt. Das Licht, das wir sehen, hat einen überwiegend stellaren Ursprung in thermischen Prozessen. Seit der Entdeckung von Radiostrahlung aus dem galaktischen Zentrum durch Karl Jansky in den dreißiger Jahren hat sich neben der optischen und Radioastronomie eine Reihe von neuen Beobachtungsfenstern im Röntgenlicht und zuletzt im Gamma-Bereich etabliert. Die beobachtete Radio-, Röntgen- und Gammastrahlung hat zumeist einen ganz anderen Ursprung als das vertraute optische Leuchten der Sterne. Die nicht-thermische Strahlung wird durch hochenergetische Teilchen erzeugt, die in kosmischen Teilchenbeschleunigern zu hohen (weit jenseits von den in Laboren erreichbaren) Energien beschleunigt werden.

Einige dieser hochenergetischen Teilchen erreichen auch die Erde und werden dort beim Eintreten in die Atmosphäre vermessen. Das Forschungsgebiet der Astroteilchenphysik kombiniert die Messung von subnuklearen Teilchen, die auf die Erde treffen, mit der Beobachtung von Strahlung aus kosmischen Beschleunigern. Eines der wesentlichen Ziele der Astroteilchenphysik ist es, die Beschleunigungsprozesse in der Nähe von kompakten Objekten wie Neutronensternen, Schwarzen Löchern oder auch in den schalenförmigen Überresten von Supernova-Explosionen zu verstehen.

16. Juli 2025

16. Juli 2025

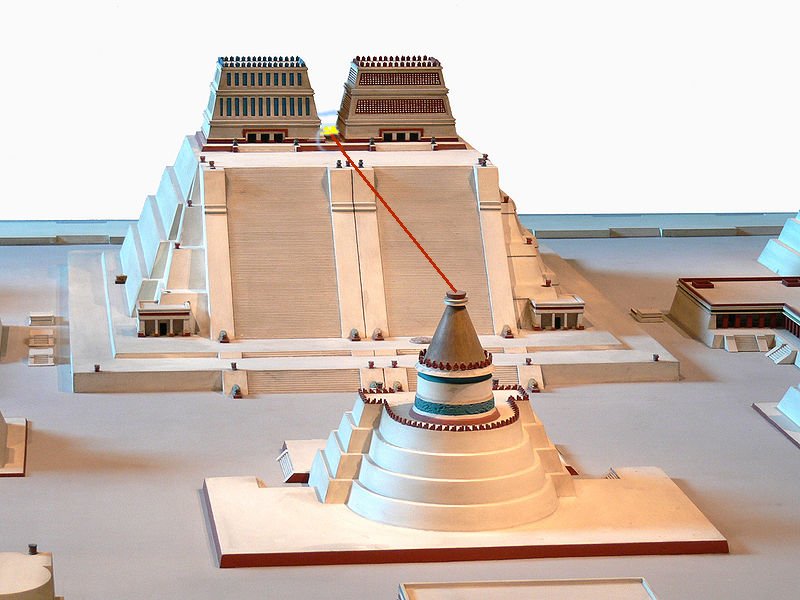

Prof. Dr. Gudrun Wolfschmidt

(AG Geschichte der Naturwissenschaft und Technik (GNT),

Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg, FHS)Himmlische Licht- und Schattenspiele -

Kalender, Astronomie und Kosmologie in Alt-Mexiko

Observatorium El Caracol in Chichén Itzá (Wikipedia - HJPD),

Aztekischer Kalenderstein (CC BY-SA 2.5 - Ancheta Wis),

Haupttempel von Tenochtitlán - Sonnenaufgang bei Tag- und Nachtgleiche (Museum of Anthropology Mexico City, CC BY-SA 3 - Wolfgang Sauber)Viele Kulturen folgten in Alt-Mexiko aufeinander, u.a. Olmeken, Zapoteken, Mixteken, Mayas, Tolteken und Azteken, alle hatten eine enge Verbindung zur Astronomie, besonders zum Sonnengott Tonatiuh, der im Zentrum des aztekischen Kalendersteins dargestellt ist. Das Kalendersystem hat drei Zyklen: Haab, der Sonnenkalender der Maya (365 Tage), Tzolkin, ein Kultischer Kalender (20 x 13 = 260 Tage), und das Venusjahr (584 Tage). Alle 52 Jahre (18.980 Tage) gab es eine Grosse Feier des Neuen Jahres (Short Count).

Die Pyramiden weisen astronomische Orientierung nach den Himmelsrichtungen auf, z.B. in Teotihuacán. Diverse Bauwerke ermöglichen die genaue Bestimmung der Länge des Sonnenjahres, z.B. lassen sich im Observatorium Uaxactún Sonnenwenden und Äquinoktien beobachten. Das Observatorium "El Caracol" in Chichén Itzá dient u.a. zur Beobachtung der Sonnwenden und der Venus.

Die altmexikanischen Kulturen hatten eine hochentwickelte Mathematik und Astronomie mit der Beobachtung und Berechnung von Himmelsphänomenen, eine Architektur mit genauer astronomischer Orientierung und ein präzises Kalendersystem geschaffen - ein Highlight im Bereich der Kulturastronomie / Archäoastronomie, vergleichbar mit den Hochkulturen in Mesopotamien und Ägypten.

20. August 2025

20. August 2025

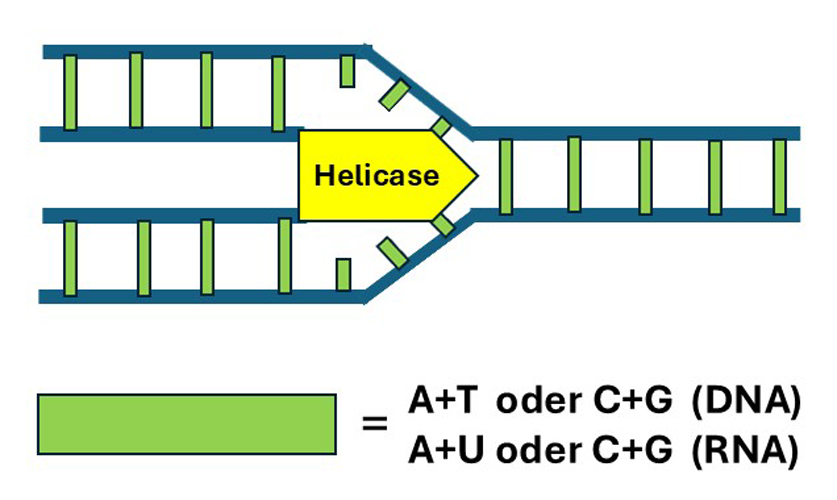

Dr. Martin Schmidt († Jan. 2025) Termin entfällt leider!

(Förderverein Hamburger Sternwarte, Bad Schwartau)Extraterrestrisches Leben -

würden wir es erkennen?

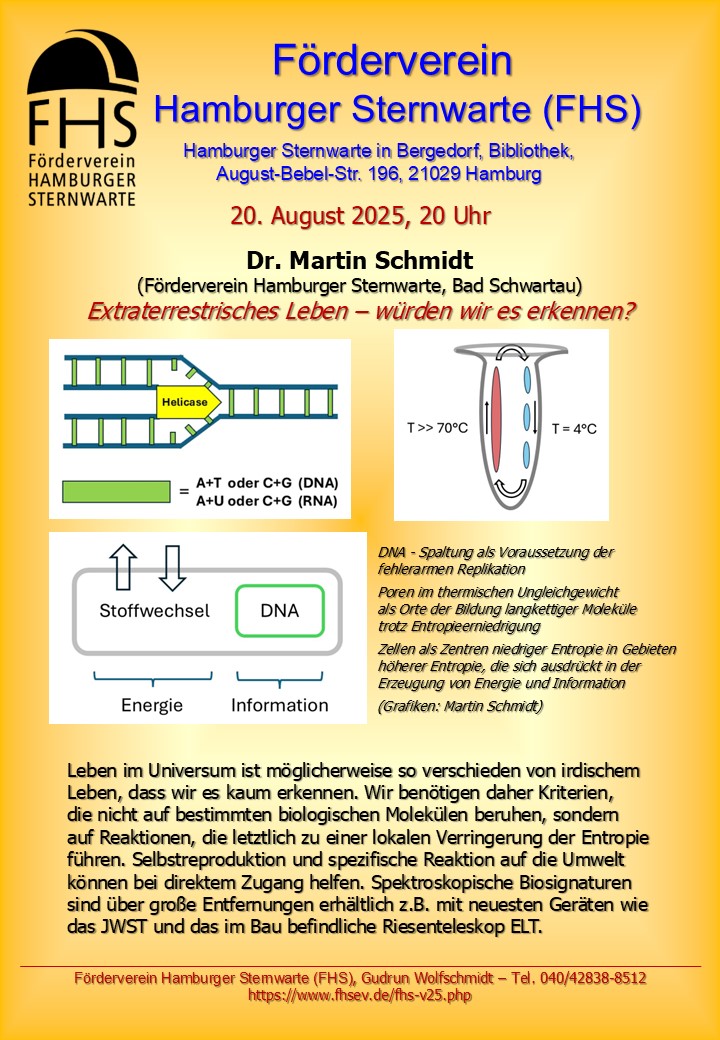

DNA - Spaltung als Voraussetzung der fehlerarmen Replikation

Poren im thermischen Ungleichgewicht als Orte der Bildung langkettiger Moleküle trotz Entropieerniedrigung

Zellen als Zentren niedriger Entropie in Gebieten höherer Entropie, die sich ausdrückt in der Erzeugung von Energie und Information

(Grafik: Martin Schmidt)

Leben im Universum ist möglicherweise so verschieden von irdischem Leben, dass wir es kaum erkennen. Wir benötigen daher Kriterien, die nicht auf bestimmten biologischen Molekülen beruhen, sondern auf Reaktionen, die letztlich zu einer lokalen Verringerung der Entropie führen. Selbstreproduktion und spezifische Reaktion auf die Umwelt können bei direktem Zugang helfen. Spektroskopische Biosignaturen sind über große Entfernungen erhältlich z.B. mit neuesten Geräten wie das JWST und das im Bau befindliche Riesenteleskop ELT.

27. August 2025

27. August 2025

Prof. Dr. Rita Gautschy

(Universität Basel, Departement Altertumswissenschaften)Zeit und Zeitmessung im Alten Ägypten

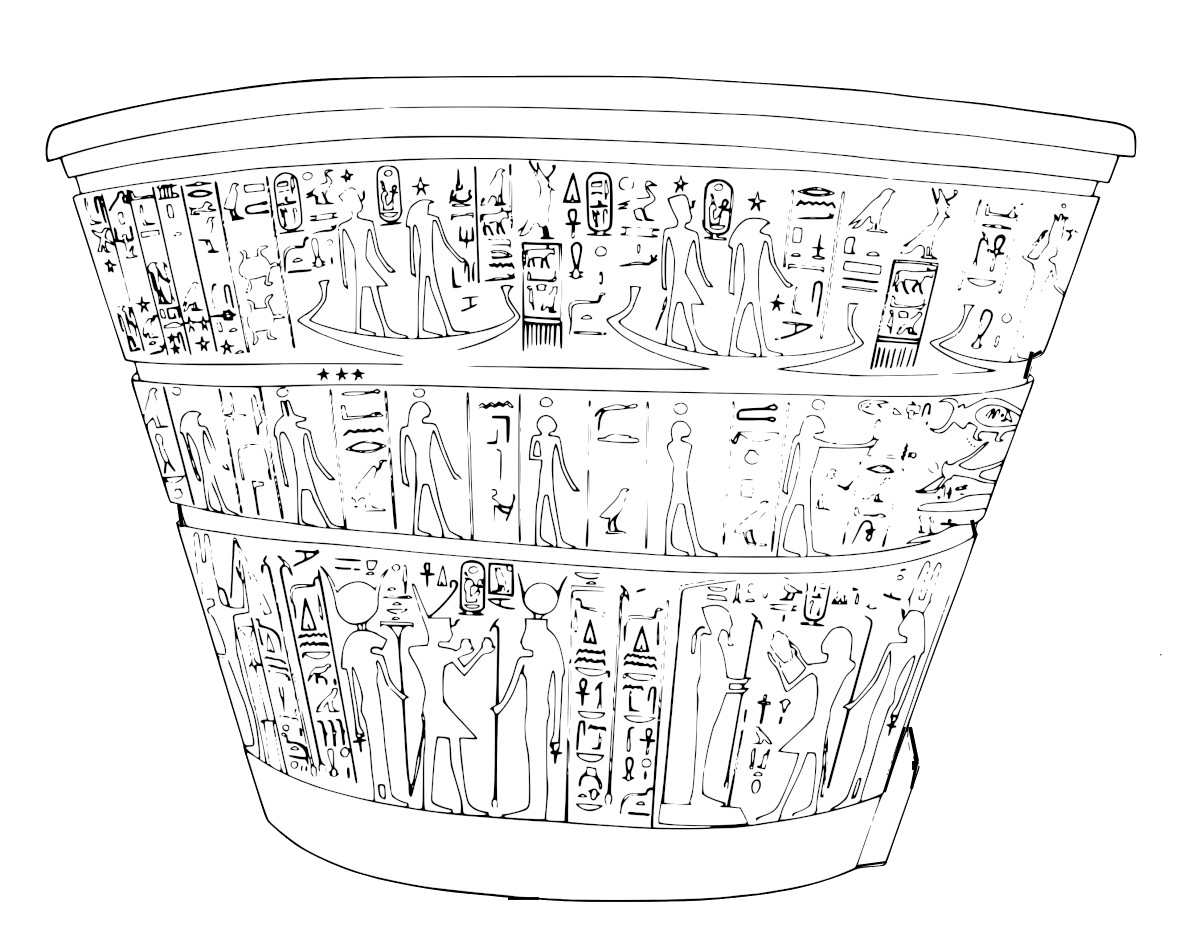

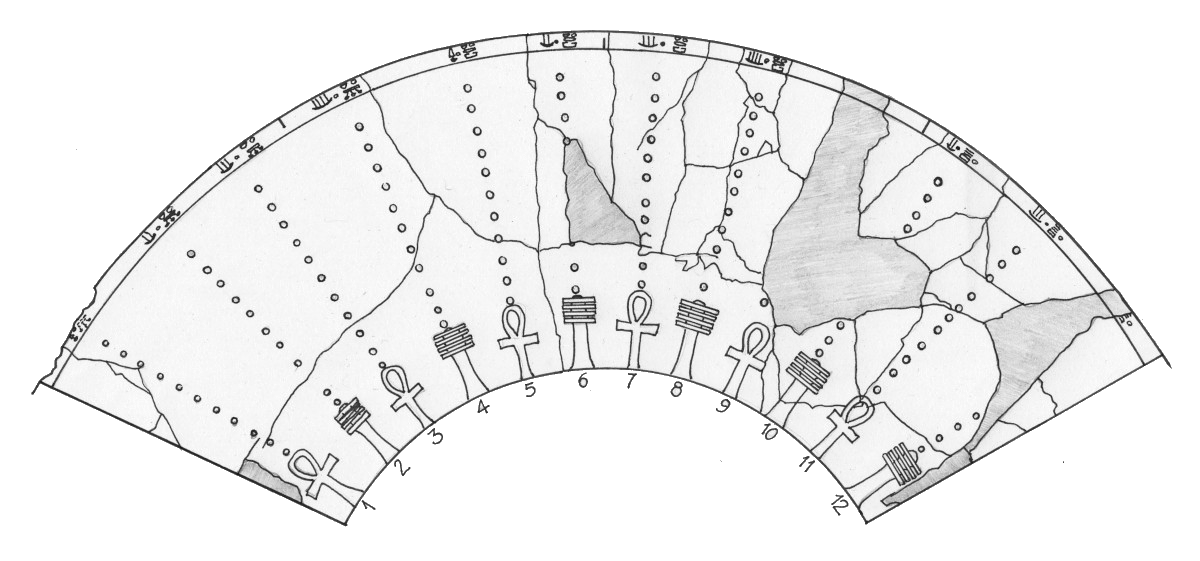

Links oben: Sonnenuhr aus dem Tal der Könige (© University of Basel Kings' Valley Project (UBKVP))

Rechts oben: Wasseruhr aus der Zeit von Amenhotep III. (© Rita Gautschy)

UNten: Skalen auf der Innenseite der Wasseruhr aus der Zeit von Amenhotep III. (© Rita Gautschy)Im Alten Ägypten gab es zwei Begriffe für Zeit, die auf der Polarität von Dauer und Zyklus beruhen.

Die exakte Bedeutung und deren bestmögliche Übersetzung wird immer noch diskutiert -

im ersten Teil des Vortrags soll der Verwendung und Bedeutung dieser Begriffe

in den sogenannten Pyramidentexten und Sargtexten nachgegangen werden.

Der zweite Teil wird den ägyptischen Zeitmessinstrumenten gewidmet sein -

Sternuhren, Sonnenuhren und Wasseruhren.

17. September 2025

17. September 2025

Dr.cand. Dipl.-Phys. Carsten Busch

(GNT, Förderverein Hamburger Sternwarte, FHS)Gravitationslinsen:

Fata Morganen in Einsteins Universum

Links: Gravitationslinsen - Eine Sternstunde Einsteins,

aufgenommen 2023 mit dem James Webb Space Telescope (JWST)

(© ESA/JWST, NASA & CSA, J. Rigby)

Rechts: Der am weitesten entfernte "Einstein-Ring"

(© NASA/JWST/van Dokkum et al.)

Eine der faszinierendsten Vorhersagen von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie aus dem Jahr 1915 ist die Existenz kosmischer Trugbilder, die durch sogenannte Gravitationslinsen verursacht werden. Erst 1979 wurde dann die erste Gravitationslinse entdeckt.

2015 erhielten Gravitationslinsen sogar einen Oscar (für visuelle Effekte): In "Interstellar" konnten Kinozuschauer den spektakulären Anblick bewundern, den ein supermassives Schwarzes Loch mit mehreren hundert Millionen Sonnenmassen als Gravitationslinse bewirken würde. Doch die Geschichte dieser kosmischen Fata Morganen begann nicht erst mit ihrer Entdeckung, sondern lange vorher. Ihre Theorie wurde von schillernden Wissenschaftlern und Amateuren entwickelt - von Geistersehern, Träumern und Propheten.

Lernen Sie Gravitationslinsen, die spannende Geschichte ihrer Erforschung, auch an der Hamburger Sternwarte, und die besonderen Menschen kennen, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen!

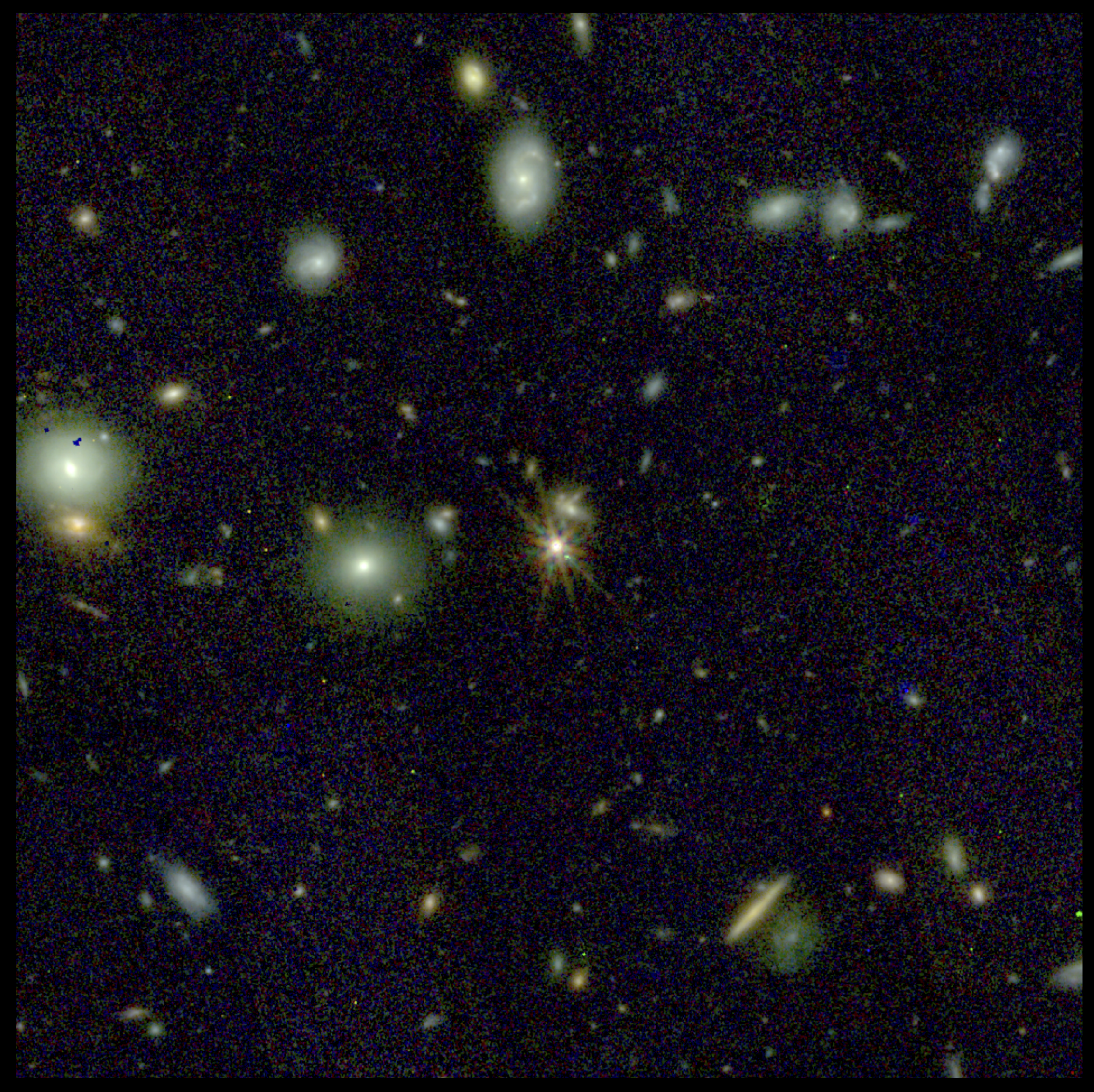

15. Oktober 2025

15. Oktober 2025

Dr. Jan-Torge Schindler

(Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg)Quasare und das Rätsel

der Supermassereichen Schwarzen Löcher

Links: Centaurus A: Farbkompositbild von Centaurus A, das die vom zentralen Schwarzen Loch der aktiven Galaxie ausgehenden "Keulen" und Jets zeigt. Es handelt sich um eine Zusammenstellung von Bildern, die mit drei Instrumenten bei sehr unterschiedlichen Wellenlängen aufgenommen wurden. Die 870-Mikrometer-Submillimeter-Daten von LABOCA auf APEX sind in orange dargestellt. Die Röntgendaten des Chandra-Röntgenobservatoriums sind in blau dargestellt. Die Daten des Wide Field Imager (WFI) auf dem 2,2-Meter-Teleskop des MPG/ESO in La Silla, Chile, zeigen die Sterne und die charakteristische Staubspur der Galaxie in nahezu "echter Farbe".

(Credit: ESO/WFI (Optical); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (Submillimetre); NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray))

Rechts: Quasar J1007+2115: Das gelbe, sternartige Objekt in der Mitte dieses Falschfarbenbildes des James-Webb-Weltraumteleskops ist kein Stern, sondern ein wachsendes supermassives Schwarzes Loch, der Quasar J1007+2115. Er ist so weit entfernt, dass sein beobachtetes Licht 700 Millionen Jahre nach dem Urknall ausgesandt wurde.

(Credit: Jan-Torge Schindler (Hamburg Observatory))

In den Zentren der meisten Galaxien verbergen sich Supermassereiche Schwarze Löcher, massereicher als Millionen Sonnen. Da Schwarze Löcher nur über ihre Schwerkraft mit anderer Materie wechselwirken, können wir ihre Existenz normalerweise nur indirekt durch ihren Einfluss auf nahegelegene Sternbahnen belegen. Wenn jedoch große Gasmengen in ihre Nähe kommen, werden aus den sonst unsichtbaren Schwarzen Löchern die hellsten langlebigen Lichtquellen unseres Universums, Quasare.

Seit den 60er Jahren wurden Quasare immer tiefer im Universum entdeckt. Da die Lichtgeschwindigkeit endlich und konstant ist, bedeutet das, dass das Licht immer länger zu uns gebraucht hat. So wurde das Licht des entferntesten Quasars nur 650 Millionen Jahre nach dem Urknall abgestrahlt. In diesem Vortrag lernen wir Supermassereiche Löcher und Quasare kennen und reisen rückwärts durch die Zeit um der Frage nachzugehen wie die supermassereichen Schwarzen Löcher eigentlich auf Millionen (oder gar Milliarden) Sonnenmassen anwachsen konnten.

19. November 2025

19. November 2025

Prof. Dr. Robi Banerjee

(Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg)10 Jahre Gravitationswellen -

Von der Entdeckung zur aktuellen Forschung

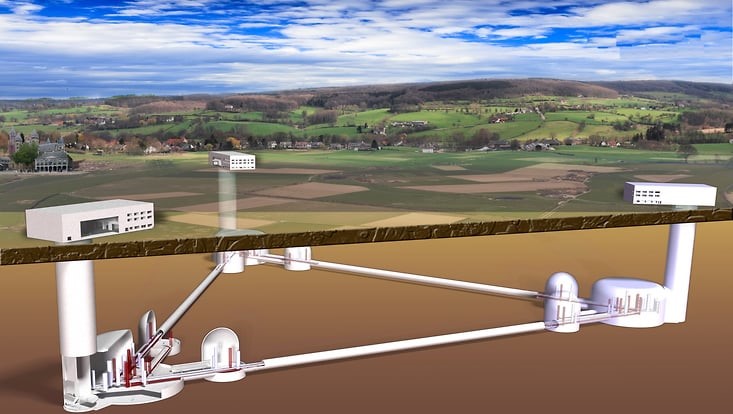

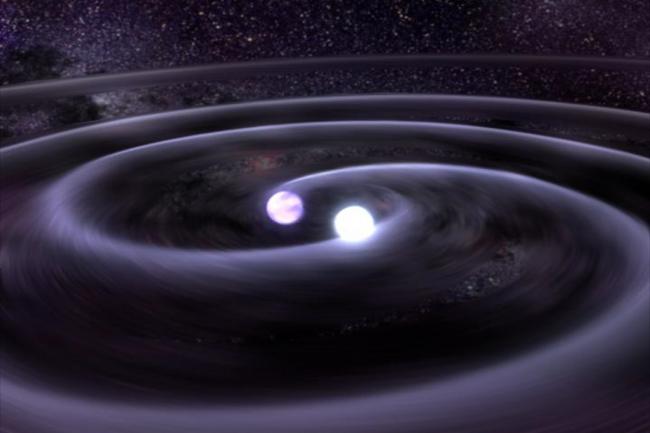

Oben: Gravitationswellen ausgelöst durch die Verschmelzung von zwei Neutronensternen (künstlerische Darstellung) (© R. Hurt/Caltech-JPL)

Unten: Geplantes unterirdisches Einstein-Teleskop zur Vermessung von Gravitationswellen (© MPI für Gravitationsphysik)Im September 2015 wurden zum ersten Mal Gravitationswellen direkt nachgewiessen. Seither können Astronomen das Universum nicht nur "sehen", d.h. Licht von entfernten Objekten, wie Sterne und Galaxien, empfangen, sondern auch durch Gravitationswellen "hörbar" machen. Gravitationswellen sind Schwingungen der Raumzeit, die z.B. durch die Verschmelzung von Schwarzen Löchern ausgelöst werden und durch riesige 'Teleskope' vermessen werden können. Die Gravitationswellen, sind dann auch noch sehr weit entfernt als äußerst schwache Störung der Raumzeit messbar. Mit den Vermessungen der Gravitationswellen erschliesst sich der Astronomie ein neues Fenster, um das Universum in bisher unbekannten und dunklen Bereichen zu erforschen. In diesem Vortrag werden Gravitationswellen erklärt und die neuesten Erkenntnisse aus diesem Forschungsgebiet dargestellt.

17. Dezember 2025

17. Dezember 2025

Prof. Dr. Thomas Kupfer

(Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg)Zum Tango gehören zwei -

Das spannende Leben von kompakten Doppelsternsystemen

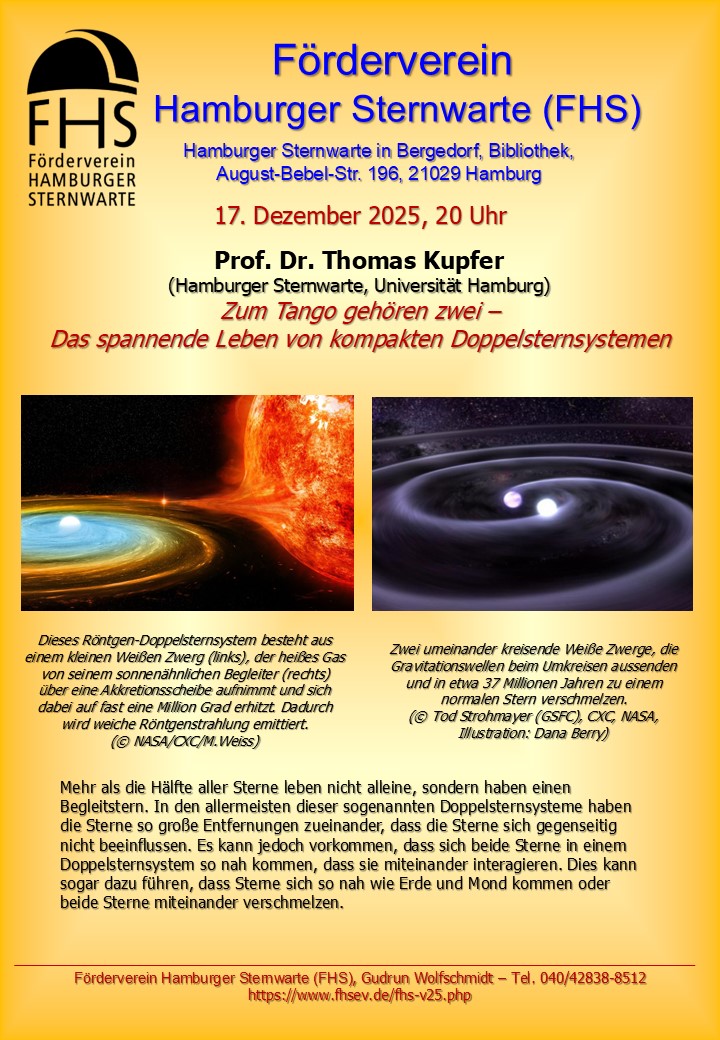

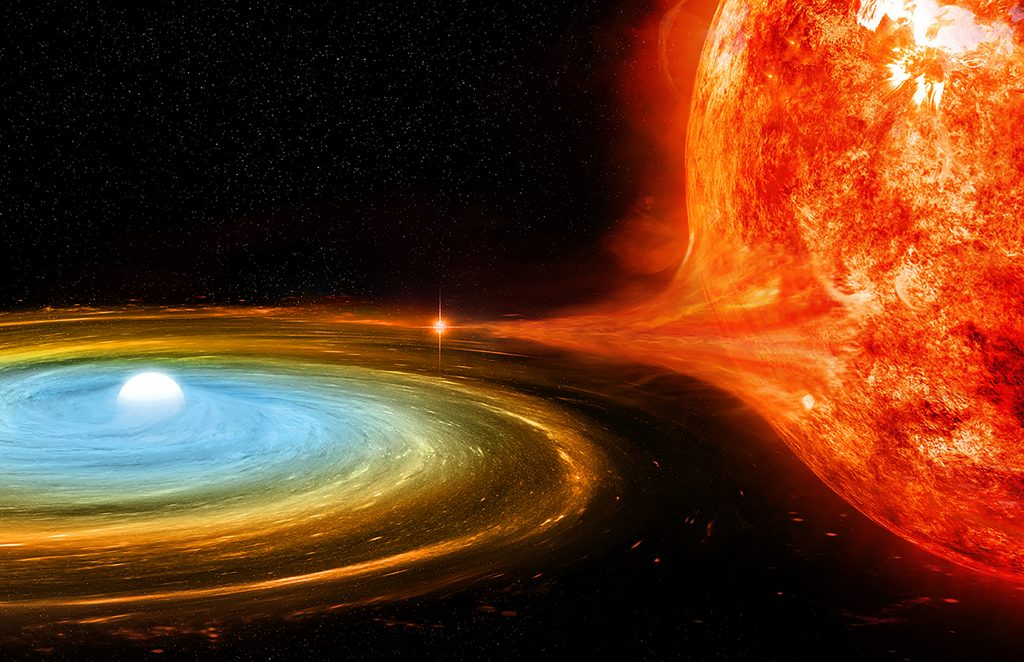

Links: Dieses Röntgen-Doppelsternsystem besteht aus einem kleinen Weißen Zwerg (links), der heißes Gas von seinem sonnenähnlichen Begleiter (rechts) über eine Akkretionsscheibe aufnimmt und sich dabei auf fast eine Million Grad erhitzt. Dadurch wird weiche Röntgenstrahlung emittiert. (© NASA/CXC/M.Weiss); Rechts: Zwei umeinander kreisende Weiße Zwerge, die Gravitationswellen beim Umkreisen aussenden und in etwa 37 Millionen Jahren zu einem normalen Stern verschmelzen. (© Tod Strohmayer (GSFC), CXC, NASA, Illustration: Dana Berry)

Mehr als die Hälfte aller Sterne leben nicht alleine, sondern haben einen Begleitstern. In den allermeisten dieser sogenannten Doppelsternsysteme haben die Sterne so große Entfernungen zueinander, dass die Sterne sich gegenseitig nicht beeinflussen. Es kann jedoch vorkommen, dass sich beide Sterne in einem Doppelsternsystem so nah kommen, dass sie miteinander interagieren. Dies kann sogar dazu führen, dass Sterne sich so nah wie Erde und Mond kommen oder beide Sterne miteinander verschmelzen.

Rückschau: Frühere Vorträge und Aktivitäten des FHS

Chronik früherer Veranstaltungen

Link zur Webseite.

(seit Feb. 2022) - Link zur Webseite. FHS Newsletter

FHS Newsletter

FHS Mitgliederversammlungen, Protokolle

FHS Mitgliederversammlungen, Protokolle

Tagungs-Publikationen

Tagungs-Publikationen

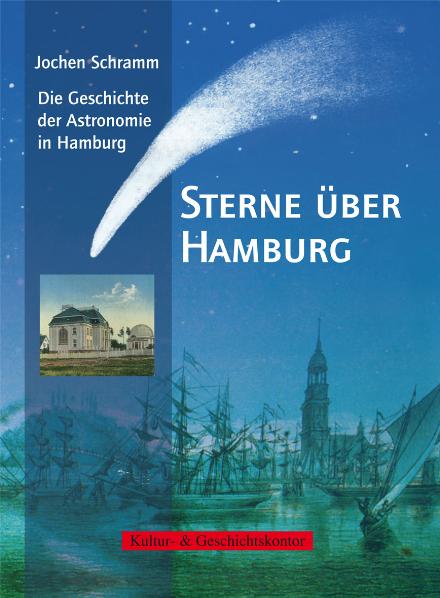

Gudrun Wolfschmidt, Matthias Hünsch, Dieter Engels:

Sterne über Hamburg.

Die Geschichte der Astronomie in Hamburg.

Hamburg: Kultur- und Geschichtskontor 2010.

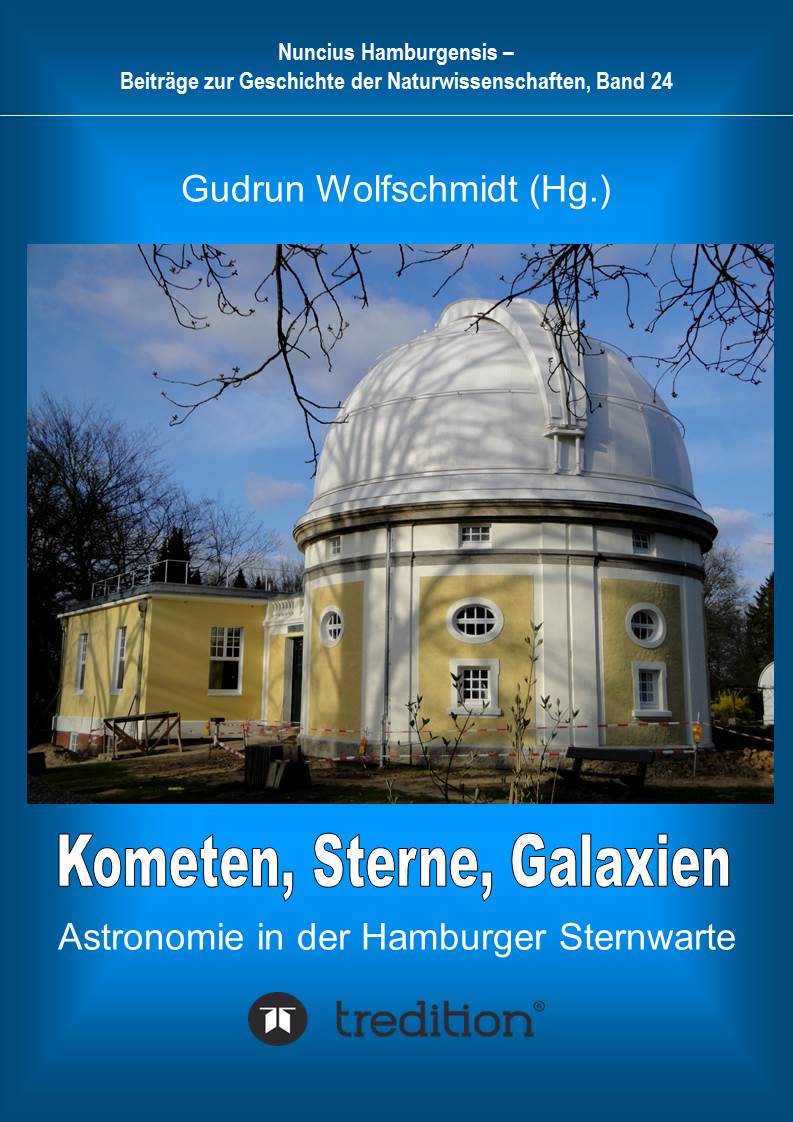

Zwei Bücher zum Jubiläum (2012):

Nuncius Hamburgensis - Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften

Kometen, Sterne, Galaxien - Astronomie in der Hamburger Sternwarte.

Zum 100jährigen Jubiläum der Hamburger Sternwarte in Bergedorf.

Hamburg: tredition 2014.

Hamburg: tredition 2014.

Inhalt

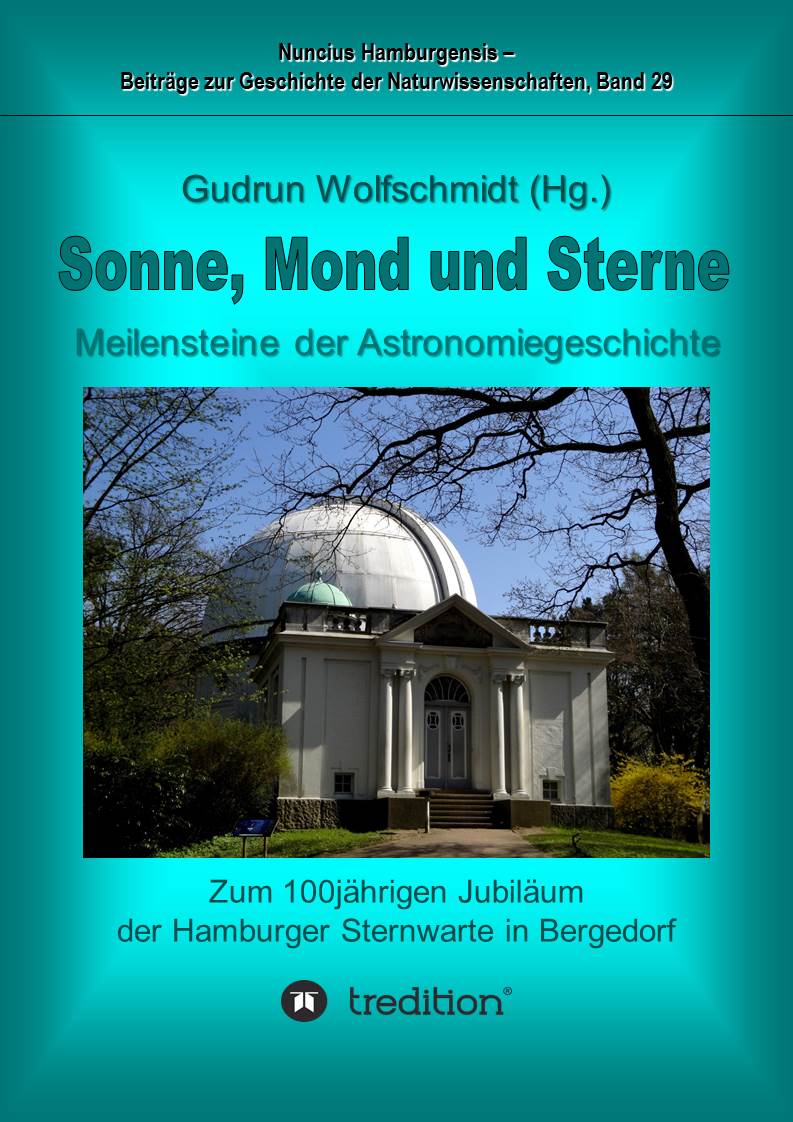

Sonne, Mond und Sterne - Meilensteine der Astronomiegeschichte.

Zum 100jährigen Jubiläum der Hamburger Sternwarte in Bergedorf.

Hamburg: tredition 2013.

Inhalt

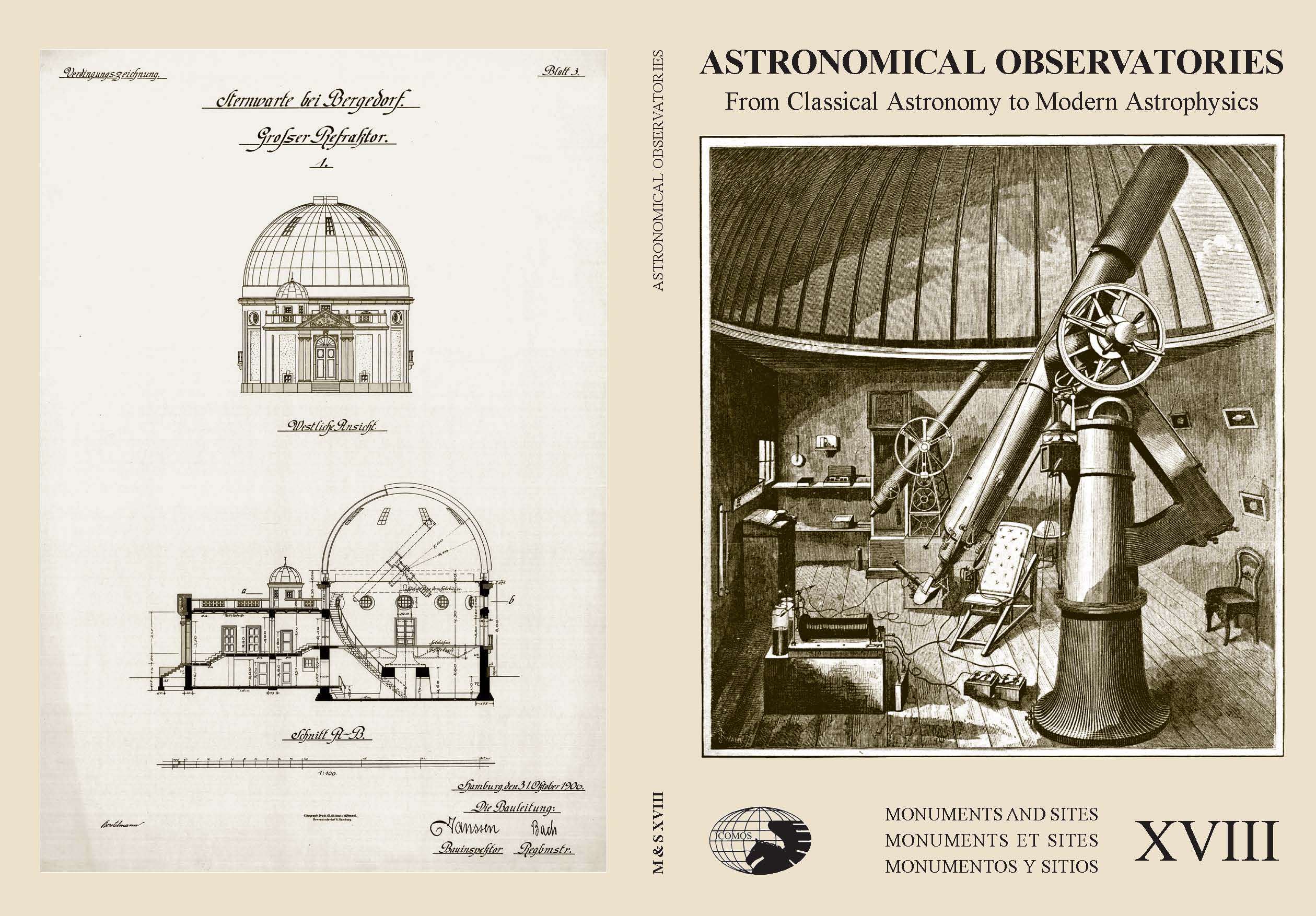

ICOMOS - International Symposium:

ICOMOS - International Symposium:

Cultural Heritage: Astronomical Observatories (around 1900) -

From Classcial Astronomy to Modern Astrophysics

Hamburg, 14.-17. October 2008,

edited by Gudrun Wolfschmidt.

Inhalt

Hinweis: Die historischen Gebäude der Sternwarte sind leider meist nicht behindertengerecht,

und eine behindertengerechte Toilette ist ebenfalls nicht vorhanden.

Der Hörsaal für die Vorträge und das Hauptgebäude ist mit Rollstuhl befahrbar.

S-Bahn S 2 bis Bergedorf und dann bei Bereich G

- Bus 332 bis "Sternwarte (Besucherzentrum)" oder

- Bus 135 bis Justus-Brinckmann-Straße

Besucherzentrum Eingang: August-Bebel-Str. 196, 21029 Hamburg--HVV.jpg)

Flyer FHS -

Flyer FHS -

--

--

FHS Mitgliedsantrag

FHS Mitgliedsantrag

!

!