|

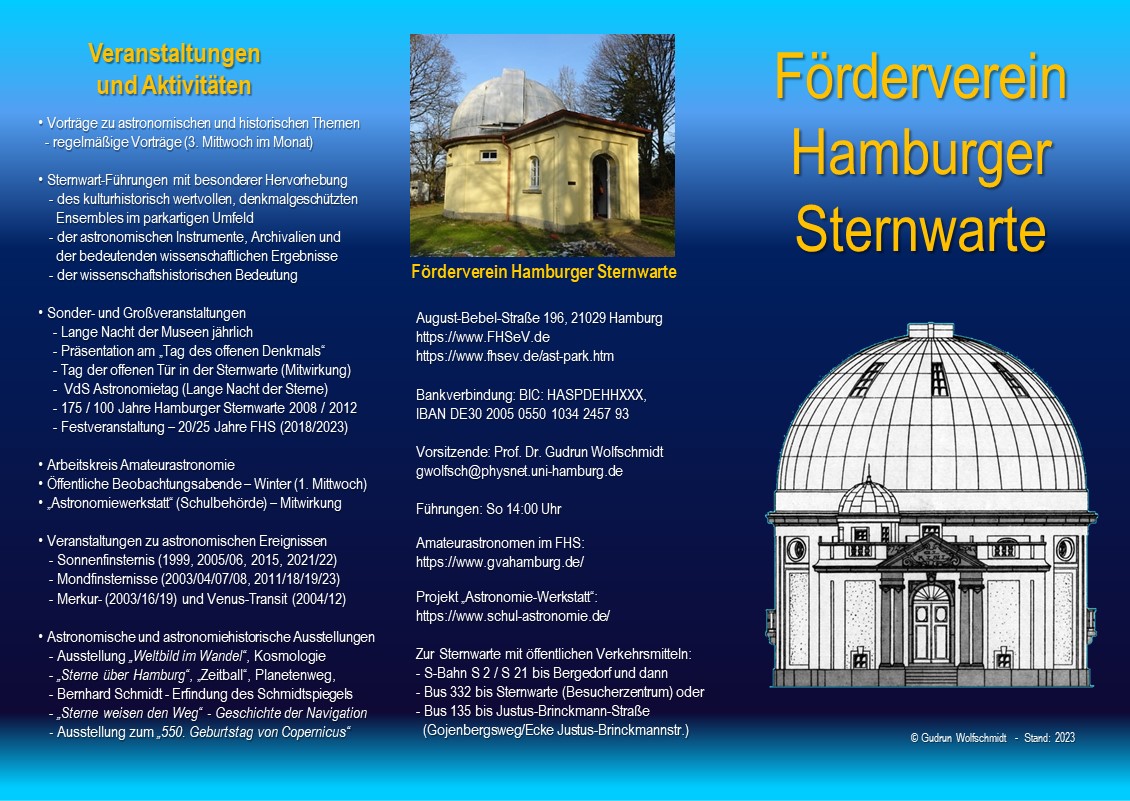

Förderverein Hamburger Sternwarte

|

1m-Teleskop-Gebäude, Hamburger Sternwarte (Foto: Gudrun Wolfschmidt)

|

Förderverein Hamburger Sternwarte

|

6. Januar, 3. Februar, 3. März und 7. April 2021

6. Oktober, 3. November und 1. Dezember 2021

Vorschau:

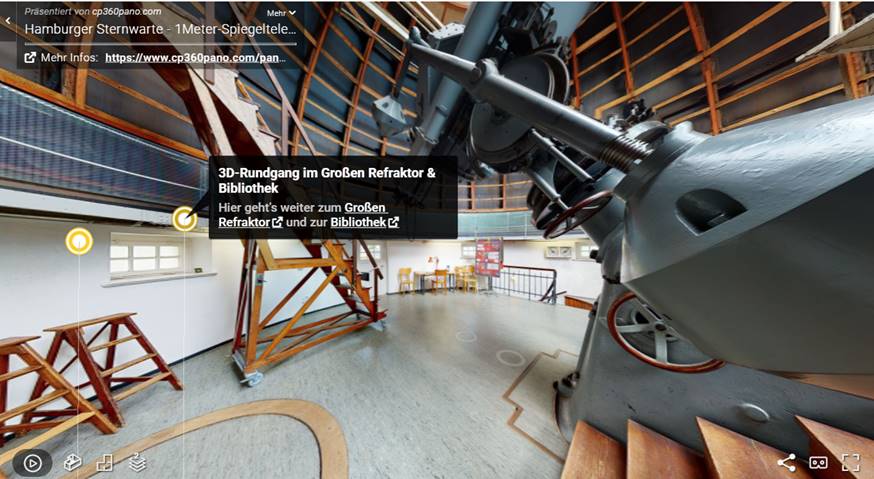

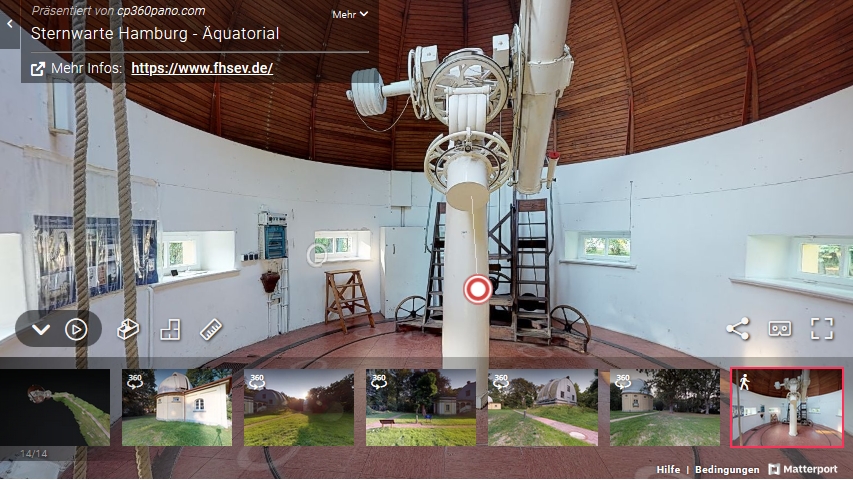

oder eigener Rundgang, siehe 3D

oder eigener Rundgang, siehe 3D

Partielle (Ringförmige)

ZOOM ID 631 0065 3984 -- Kenncode: HS_@gw24

11.28 Uhr -- 1. Kontakt - virtuelle Beobachtung und Live Stream

12:33 Uhr Maximum - virtuelle Beobachtung und Live Stream

13:42 Uhr -- 4. Kontakt - virtuelle Beobachtung und Live Stream

Little Prince (Kleiner Prinz),

Virtueller 3D-Rundgang durch den "Astronomiepark Hamburger Sternwarte"

(© cp360pano.com)

Das Event (10.-12. September 2021) wird veranstaltet und unterstützt

oder eigener Rundgang, siehe 3D

Führungen Sonntags um 14 Uhr

Eintritt jeweils: 10,00/ 7,50 EUR.

Termine FHS - Events 2021

Förderverein Hamburger Sternwarte e.V. (FHS)

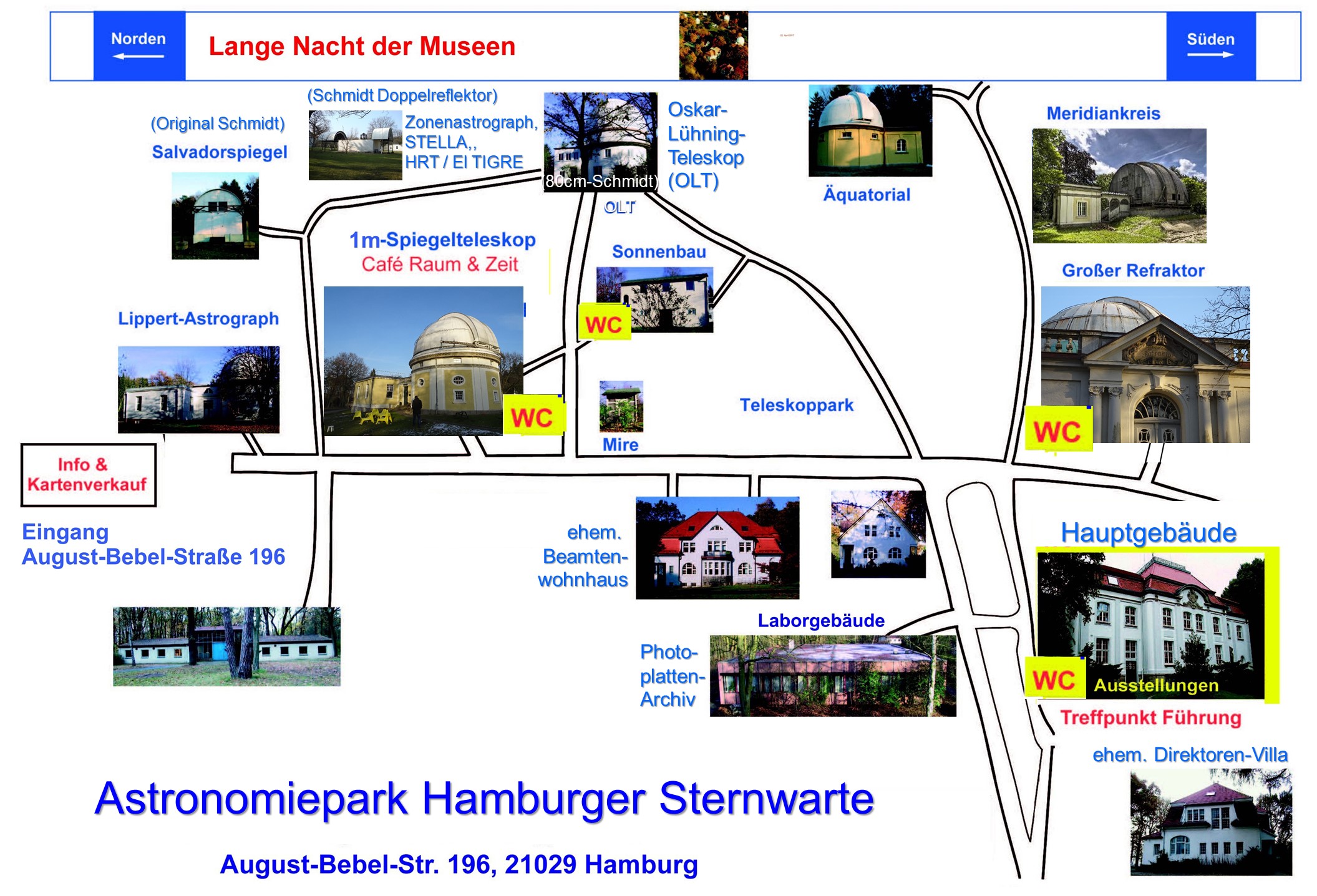

![]() Astronomiepark Hamburger Sternwarte

Astronomiepark Hamburger Sternwarte

1m-Spiegelteleskop der Hamburger Sternwarte

(Foto: Gudrun Wolfschmidt)

Hamburger Sternwarte in Bergedorf

Institut der Universität: Gojenbergsweg 112, 21029 Hamburg

Eingang: August-Bebel-Str. 196, 21029 Hamburg

* Vorträge

* Beobachtung

* Sonderveranstaltungen

* Sonnenfinsternis 10.6.

* Astronomietag

* Lange Nacht der Museen

* Ausstellung/Sammlungen

* Unesco

* Tag des offenen Denkmals

Tag der offenen Tür

* Führungen

* Amateurastronomie

* Inhalt der Vorträge

* Rückschau

English:

* Public Lectures

* Star Gazing

* Special Events

* Astronomietag

* Solar eclipse, June 10

* Astronomy Day

* Long Night of Museums

* Exhibition/Collections

* Unesco

* Day of the Open Monument Day of the Open House

* Astronomy Day

* Guided Tours

* Abstracts of Public Lectures

* Retrospect

Links: Flyer Events 2021 -- Rechts Rundgang: Kuppeln und Gebäude der Sternwarte

-- Rechts Rundgang: Kuppeln und Gebäude der Sternwarte

Planung für 2022:

FHS Events 2022

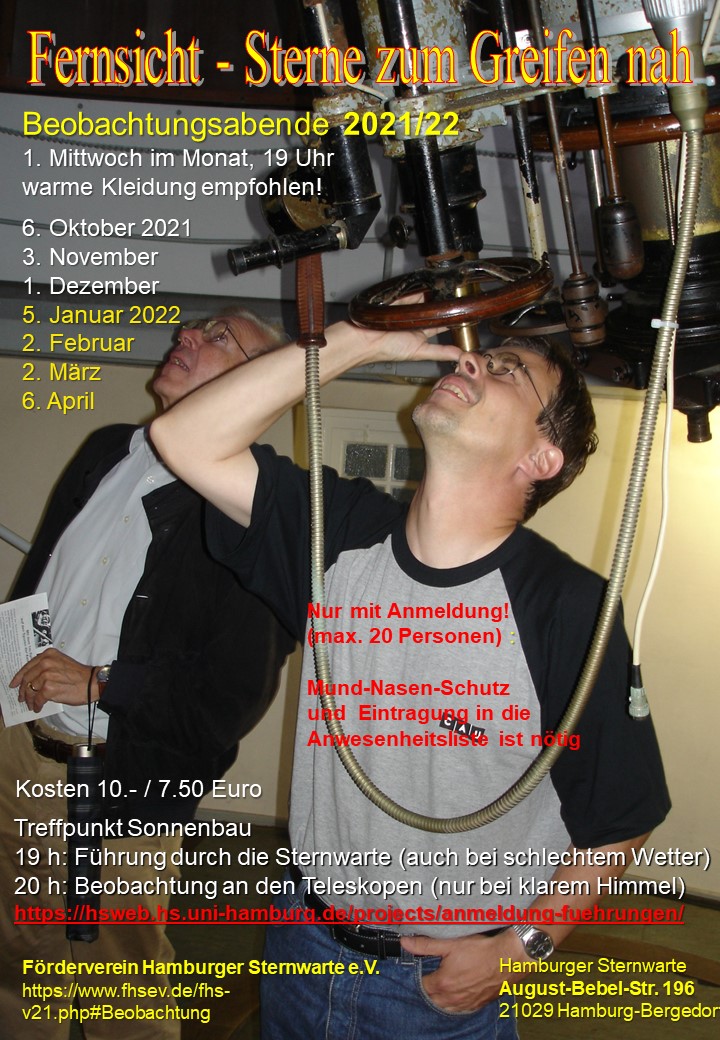

Ab Oktober 2021 finden wieder monatliche Beobachtungsabende live statt -![]() 2021/22

2021/22

- Webseite FERNSICHT

- Webseite FERNSICHT

"FERNSICHT - Sterne zum Greifen nah"

unter Corona Hygiene Vorschriften (2G).

Eine Anmeldung ist nötig (max. 20 angemeldete Personen):

hier ist der Link.

Eintragung in die Anwesenheitsliste ist nötig

Ein Mund-Nasen-Schutz ist nötig und es gilt das 2G Modell.

(Hygienekonzept FHS ).

). Beobachtungsabende im Winterhalbjahr:

Beobachtungsabende im Winterhalbjahr:

jeweils am 1. Mittwoch im Monat, warme Kleidung empfohlen!

Start am Sonnenbau, Kosten 10.- / 7.50 Euro.

(müssen entfallen wegen Corona Lockdown)

5. Januar, 2. Februar, 2. März, 6. April 2022,

5. Oktober, 2. November und 7. Dezember 2022

Vortragsreihe, Mittwochabend (2021) um 20.00 Uhr

Vortragsreihe, Mittwochabend (2021) um 20.00 Uhr

organisiert von Gudrun WolfschmidtInhaltsangabe der Vorträge

Sonderveranstaltungen

![]()

20. bundesweiter Astronomietag

Samstag, 20. März 2021, 18-22 Uhr

Motto: Ein Ausflug in die Kraterlandschaft des Mondes

(Vereinigung der Sternfreunde - VdS)

(organisiert vom Förderverein Hamburger Sternwarte)

Programm: Virtueller 3D-Rundgang durch den "Astronomiepark Hamburger Sternwarte" (© cp360pano.com)

21. Lange Nacht der Museen 2021

entfällt dieses Jahr!

Motto: Sammeln (2015), Vermitteln (2016), Präsentieren (2017),

Forschen (2018), Museen bewahren Schätze (2019), Wach bleiben! (2020).

23.-25. April 2021 10. Bergedorfer Teleskoptreffen

10. Bergedorfer Teleskoptreffen

während der Langen Nacht der Museen (Sternbeobachtung)

entfällt dieses Jahr!

42. Internationaler Museumstag (IMD ~18. Mai), ICOM

Sonntag, 16. Mai 2021 - online

Digitales Angebot:

Virtueller 3D-Rundgang durch den "Astronomiepark Hamburger Sternwarte" (© cp360pano.com)

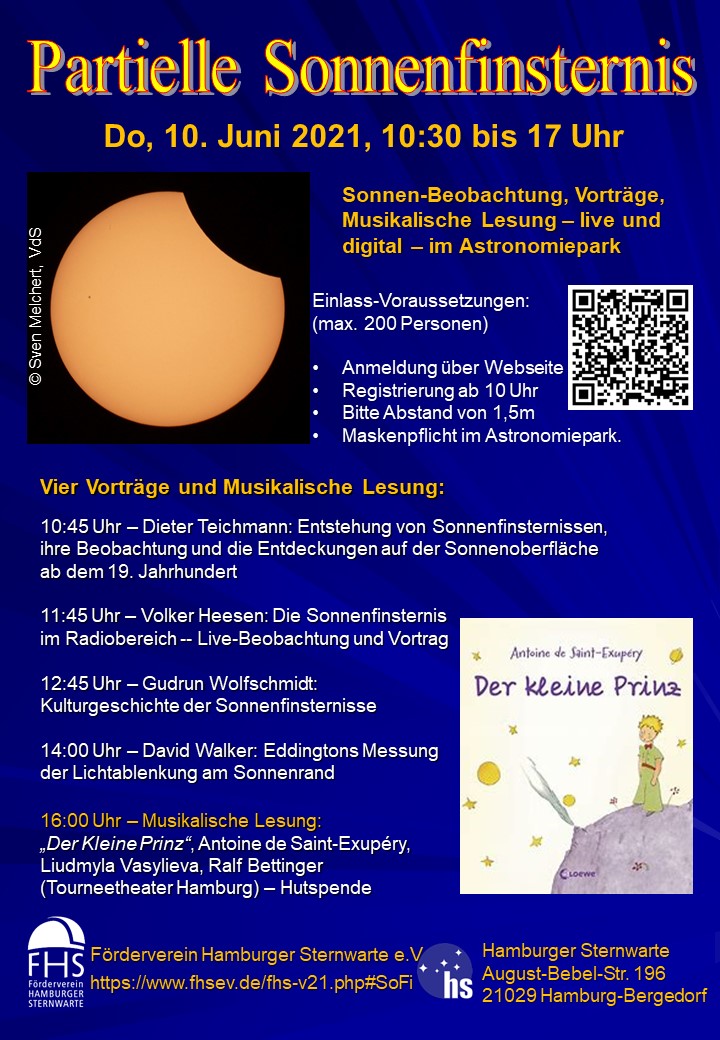

Sonnenfinsternis (17,3%) -- 11:28 bis 13:42 Uhr

(© A.T. Sinclair http://eclipse.gsfc.nasa.gov/)

Partielle Sonnenfinsternis (17,3%)

Partielle Sonnenfinsternis (17,3%)

Event am Donnerstag, 10. Juni 2021, 10:30--17 UhrÖffentliche Weiterbildungsveranstaltung:

Sonnen-Beobachtung, Vorträge, musikalische Lesung -- live und digital --

im Astronomiepark (nicht indoor)Einlass-Voraussetzungen: (max. 200 Personen) -- Hygienekonzept

Partielle Sonnenfinsternis

(links: © Jörg Knoche, Hamburger Sternwarte, rechts: © Sven Melchert, VdS)

Programm: Vier Vorträge

(Leinwand im Freien beim 1m Gebäude):

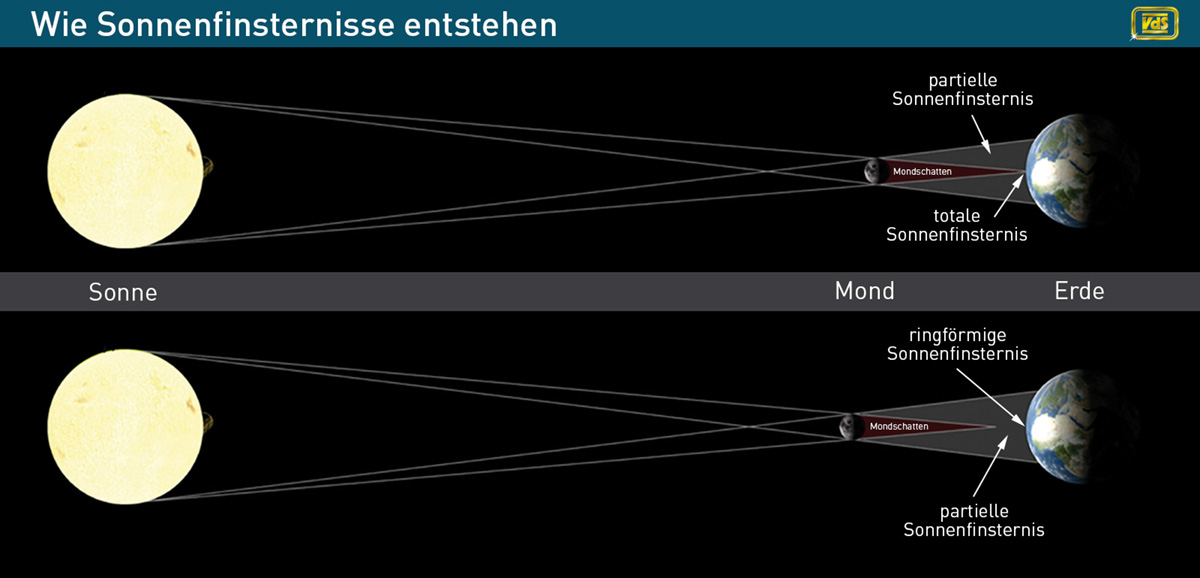

10:45 Uhr -- Dieter Teichmann: Entstehung von Sonnenfinsternissen, ihre Beobachtung

10:45 Uhr -- Dieter Teichmann: Entstehung von Sonnenfinsternissen, ihre Beobachtung

und die Entdeckungen auf der Sonnenoberfläche ab dem 19. Jahrhundert 11:45 Uhr -- Volker Heesen: Die Sonnenfinsternis im Radiobereich -- Live-Beobachtung und Vortrag

11:45 Uhr -- Volker Heesen: Die Sonnenfinsternis im Radiobereich -- Live-Beobachtung und Vortrag 12:45 Uhr -- Gudrun Wolfschmidt: Kulturgeschichte der Sonnenfinsternisse

12:45 Uhr -- Gudrun Wolfschmidt: Kulturgeschichte der Sonnenfinsternisse 14:00 Uhr -- David Walker: Eddingtons Messung der Lichtablenkung am Sonnenrand

14:00 Uhr -- David Walker: Eddingtons Messung der Lichtablenkung am Sonnenrand

Live Stream, Sonnenbeobachtung, Führungen

Buch Cover (1942)

Musikalische Lesung

16:00 Uhr -- Der Kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry

16:00 Uhr -- Der Kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry

Liudmyla Vasylieva, Ralf Bettinger (Tourneetheater Hamburg) -- Hutspende (!)

Perfomance auf dem Balkon vor der Bibliothek,

Zuhörer mit grossem Abstand auf der Wiese

Zur Erklärung siehe auch:

(© VdS)

(© VdS)

Webseite - Tag des offenen Denkmals in Hamburg - Denkmal digital

Webseite - Tag des offenen Denkmals in Hamburg - Denkmal digital

Tag des offenen Denkmals in Hamburg

Sonntag, 12. September 2021.

Motto: 100 Jahre Denkmalschutzgesetz für Hamburg

Programm - Denkmal digital:

Live Führung am Sonntag - max. 20 Personen live mit Anmeldung:

Live Führung am Sonntag - max. 20 Personen live mit Anmeldung:

hier ist der Link.

Mund-Nasen-Schutz ist nötig

Anmeldung zur Kontakterfassung erbeten.

von der Stiftung Denkmalpflege Hamburg

und vom Denkmalschutzamt Hamburg.

![]() Die Hamburger Sternwarte als Kulturdenkmal

Die Hamburger Sternwarte als Kulturdenkmal

auf dem Weg zur Unesco Welterbe-Liste

Kooperation der Hamburger Behörde für Kultur und Medien (BKM),

Denkmalschutzamt, Welterbekoordination

mit dem Vorstand des Fördervereins Hamburger Sternwarte e.V.:

Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg)

AG Geschichte der Naturwissenschaft und Technik,

Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg).

Foto: Team für den Bewerbungsantrag

in der Hamburger Sternwarte, 27. September 2021

(© Gudrun Wolfschmidt)

![]()

20. bundesweiter Astronomietag

Samstag, 16. Oktober 2021

Motto: Juwelen am Himmelszelt - eine Reise zu den Riesenplaneten

(Vereinigung der Sternfreunde - VdS)

(organisiert vom Förderverein Hamburger Sternwarte)

Programm: Virtueller 3D-Rundgang durch den "Astronomiepark Hamburger Sternwarte" (© cp360pano.com)

Ausstellung im Hamburger Rathaus:

Ausstellung im Hamburger Rathaus:"Hamburg einmalig: Die Sternwarte -

eine Ausstellung zum 250. Geburtstag ihres Gründers"

.... 2022/23 (3 Wochen) ?

Allgemeine Informationen

Ausstellungen und Sammlungen

Ausstellung:

Weltbild im Wandel --

(Our changing World View - From Copernicus to Modern Cosmology)

Von Copernicus bis zur modernen Kosmologie

Die Ausstellung ist nur im Rahmen der Langen Nacht der Museen zu besuchen.

(hier weitere Links, auch zur UHH Datenbank FUNDus!)

Wissenschaftliche Instrumente, Archiv und Schmidt Museum (auf GNT Webseite)

Führungen, Beobachtungsabende, Angebote für Schulen

Führungen, Beobachtungsabende, Angebote für Schulen

Ab September 2021 werden wieder Fühungen vom Förderverein Hamburger Sternwarte

für Live Besucher angeboten:

Eine Anmeldung ist nötig (max. 20 Personen): hier ist der

Link.

Falls noch ein Platz frei sein sollte, kann sich auch jemand

ohne Anmeldung der Führung anschliessen -

dann ist aber eine Eintragung in die Anwesenheitsliste nötig.

Ein Mund-Nasen-Schutz ist nötig und es gilt das 2G Modell.

(Hygienekonzept FHS ).

).

Die Bezahlung erfolgt bar zu Beginn der Führung im Sonnenbau. Führung in Gebärdensprache (DGS)

Führung in Gebärdensprache (DGS)

für Taube und Hörbeeinträchtigte

durch das Kulturdenkmal Hamburger Sternwarte

Britta Illmer - bitte Nachfrage und Buchung bei E-Mail Illmer

Das Café Raum & Zeit GmbH

in Verbindung mit einem gastronomischen Angebot an.

(früher Projekt "Seh-Stern")

Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB),

siehe auch

Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung und

Hamburger LandesBildungsServer (HBS)![]() Amateurastronomie

Amateurastronomie

Mittwochs-Vorträge (2021) um 20.00 Uhr

3. Mittwoch im Monat in der Hamburger Sternwarte in Bergedorf, Bibliothek.

Ab September 2021 dürfen auch wieder Live Vorträge stattfinden -

unter Corona Hygiene Vorschriften: Hygienekonzept der Sternwarte (FHS) .

.

Anmeldung für Live Vortrag (max. 15 Personen ab Dezember 2021):

hier ist der Link zur Anmeldung.

Falls die Maximalzahl der Zuhörer noch nicht erreicht ist,

kann man sich auch vor Ort in einer Anwesenheitsliste registrieren.

Es gilt das 2G-Zugangsmodell. Ein Mund-Nasen-Schutz ist nötig.

Siehe auch: "Von den Anfängen der Astronomie zur modernen Astrophysik"

(From the early stages of astronomy to modern astrophysics, #sciencecommunication)

Ringvorlesung: WS 2020/21, SS 2021 und WS 2021/22,

organisiert von Gudrun Wolfschmidt.

Zoom Meeting-ID 677 3980 7217

Kenncode HS_@gw24 (Dezember 2021 bis August 2022)

20. Januar 2021

20. Januar 2021

17. Feb. 2021

17. Feb. 2021

17. März 2021

17. März 2021

21. April 2021

21. April 2021

19. Mai 2021

19. Mai 2021

16. Juni 2021

16. Juni 2021

21. Juli 2021 (ZOOM ID 677 2694 2899 - bis Nov. 2021)

21. Juli 2021 (ZOOM ID 677 2694 2899 - bis Nov. 2021)

18. August 2021

18. August 2021

15. September 2021

15. September 2021

20. Oktober 2021

20. Oktober 2021

17. November 2021

17. November 2021

15. Dezember 2021

15. Dezember 2021

Bronzezeitastronomie - Kreta als Brücke beim Wissenstransfer

Weiße Zwerge

Was können wir aus historischen Daten heute noch lernen?

eRosita: ein neuer Blick in den Röntgenhimmel

Das Ökosystem von Galaxien: Wie Sterne entstehen und vergehen

Das Licht und seine Geschwindigkeit c - von der Antike bis Einstein

Penrose-Diagramme: Koordinaten des Universums

YouTube-Links zum Vortrag Penrose Diagramme

Schwarze Löcher - Ein vierdimensionaler Trip

Kometenbeobachtung in der Amateurastronomie

Sternentwicklung und Elementsynthese

Johann Georg Repsold (1770-1830) - Gründer der Hamburger Sternwarte, Zeitbestimmung und astronomische Instrumente

Chronik früherer Veranstaltungen

Hinweis: Die historischen Gebäude der Sternwarte sind leider meist nicht behindertengerecht,

Die Sternwarte kann folgendermaßen erreicht werden:

Inhaltsangabe der Vorträge

Mittwochs-Vorträge (2021) um 20.00 Uhr

in der Hamburger Sternwarte in Bergedorf,

organisiert von Gudrun Wolfschmidt

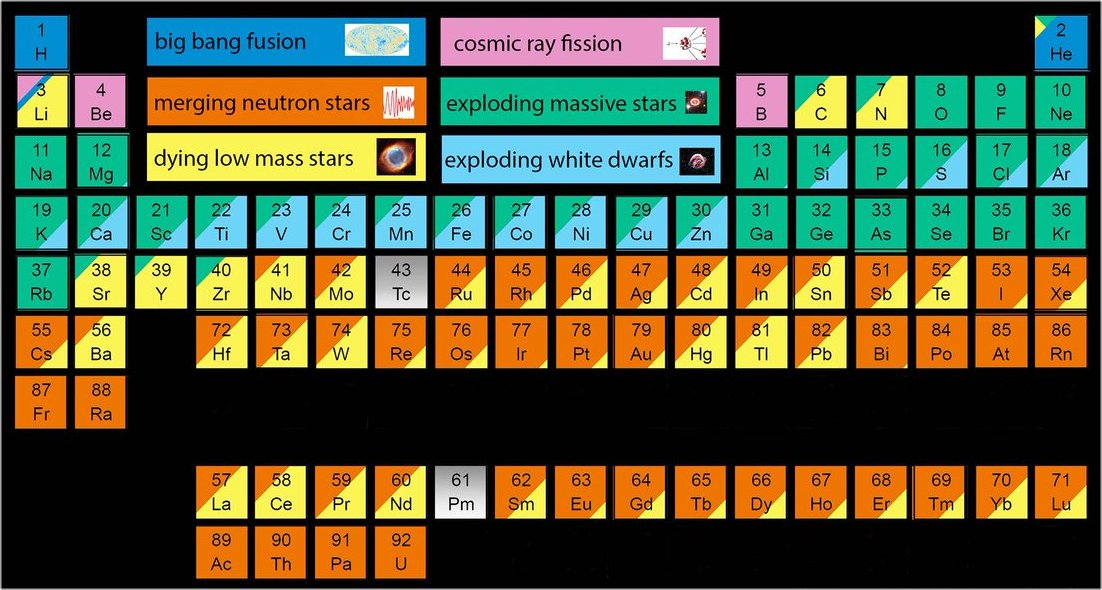

PSE und Nukleosynthese (© Jennifer A. Johnson, Ohio-State-University, ESA, NASA)

Die Kosmochemie befasst sich mit der Entstehung der Elemente, ihrer Isotope, und ihrer Verteilung im Universum. Das Periodensystem der Elemente (PSE) wurde vor rund 150 Jahren aufgestellt. Es handelt sich um ein interdisziplinäres Thema zwischen Chemie und Astronomie. Die Untersuchung bezieht sich nicht nur auf das Sonnensystem (Sonne, Planetenatmosphären, Kometen, Meteoriten), sondern auch auf die Atome und Moleküle der Interstellaren Materie, entdeckt mit Hilfe der IR- und Radioastronomie. Von zentraler Bedeutung ist die Nukleosynthese, die Entstehung der leichtesten Elemente Wasserstoff, Deuterium, Helium und Tritium nach dem Urknall, und weiter die Physik der Sterne (Kernfusion) bis zur Entstehung der schwersten Elemente in Supernovae und bis zu den Elementhäufigkeiten im Kosmos.

17. Feb. 2021

17. Feb. 2021

Dr.cand. Dipl.-Phys. Rahlf Hansen und Christine Rink

(GNT, Universität Hamburg)

von Babylon zur Himmelsscheibe von Nebra

Kernos im Friedhofsbereich von Malia, Kreta.

(Foto mit freundlicher Erlaubnis von Sylvie Müller-Celka; © Christine Rink)Wie kam das Wissen auf der Himmelsscheibe von Nebra aus dem Orient nach Mitteleuropa? Wo kann man Zwischenstationen erwarten? Wir machten uns auf die Spurensuche und wurden auf Kreta fündig. In einigen archäologischen Stätten und in Museen entdeckten wir dann Hinweise auf einen Kalender. Dieser Kalender (grob um 1700 v. Chr.) baut aber eine überraschend klare Brücke von Mesopotamien in den hohen Norden zur Himmelsscheibe von Nebra. In Kreta wurde auf mesopotamisches Wissen aufgebaut, das sich auch in archäologischen Hinterlassenschaften zeigt. Die minoische Kultur ist besonders geeignet, dieses Wissen an den Norden weiter vermittelt zu haben.

17. März 2021

17. März 2021

Dr. David Walker

(Förderverein Hamburger Sternwarte)

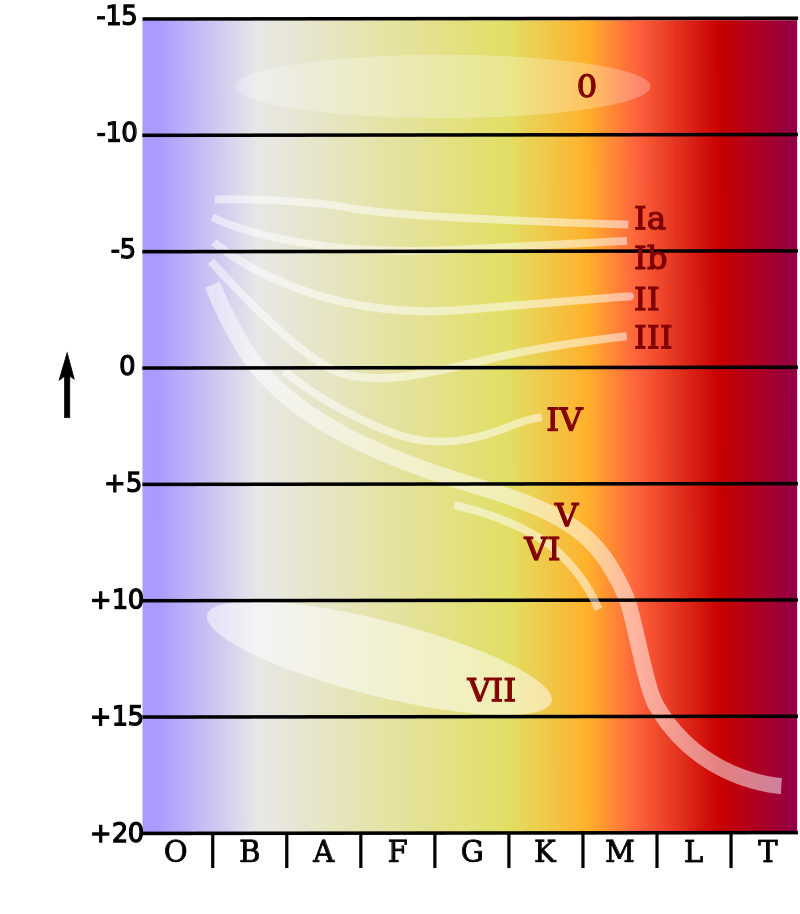

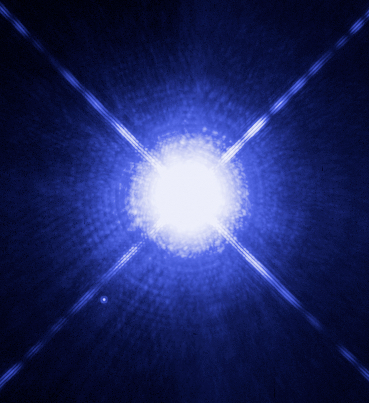

Links: Hertzsprung-Russell Diagramm der Sternentwicklung - Weiße Zwerge liegen weit unterhalb der Hauptreihe (Wikipedia)

Rechts: Sirius A und B (der kleine Punkt links unten) (Hubble Space Telescope, NASA, ESA)Sonnenähnliche Sterne beenden ihr Leben als "Weiße Zwerge". Sie besitzen nur etwa die Größe der Erde; da ihre Masse aber im Mittel etwa die Hälfte der Sonnenmasse ausmacht, ist die Materie, aus der sie bestehen, im wesentlichen Kohlenstoff und Sauerstoff, hochgradig komprimiert, was sie zu sehr interessanten Objekten macht. Mit der Zeit kristallisiert ihr Kohlenstoff, und ihr Inneres wird zu Diamant. Da Weiße Zwerge sehr alt werden können, liefern sie uns außerdem Informationen z.B. über das Alter der Milchstraße.

21. April 2021

21. April 2021

Dr. Dr. Susanne Hoffmann

(Universität Jena)

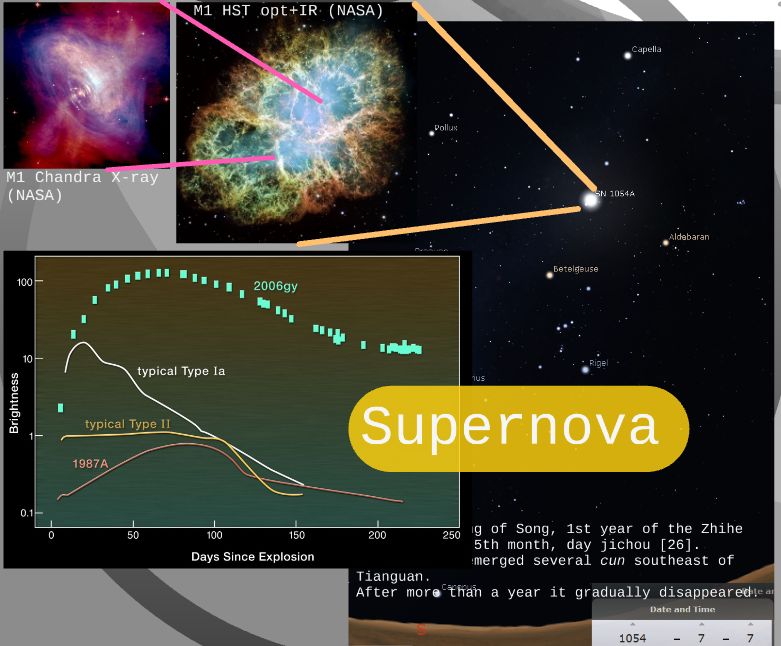

SN 1054

Die Evolution von engen Doppelsternen gibt der Astrophysik immer noch Rätsel auf: Wie oft wiederholen sich Ausbrüche in diesen Systemen? Halten Doppelsterne mit gemeinsamer Hülle viele Jahrhunderte lang Winterschlaf zwischen den Ausbrüchen? Oder gar Jahrtausende? Historische Beobachtungen könnten hier helfen - falls wir sie richtig entschlüsseln können. Von der Supernova 1054, die den Krebsnebel verursachte bis hin zur jüngst identifizierten Nebel, die von Eruptionen in engen Doppelsternen zeugen ... Der Vortrag spannt einen Bogen über wissenschaftshistorische und astrophysikalische Fragen.

19. Mai 2021

19. Mai 2021

Prof. Dr. Marcus Brüggen

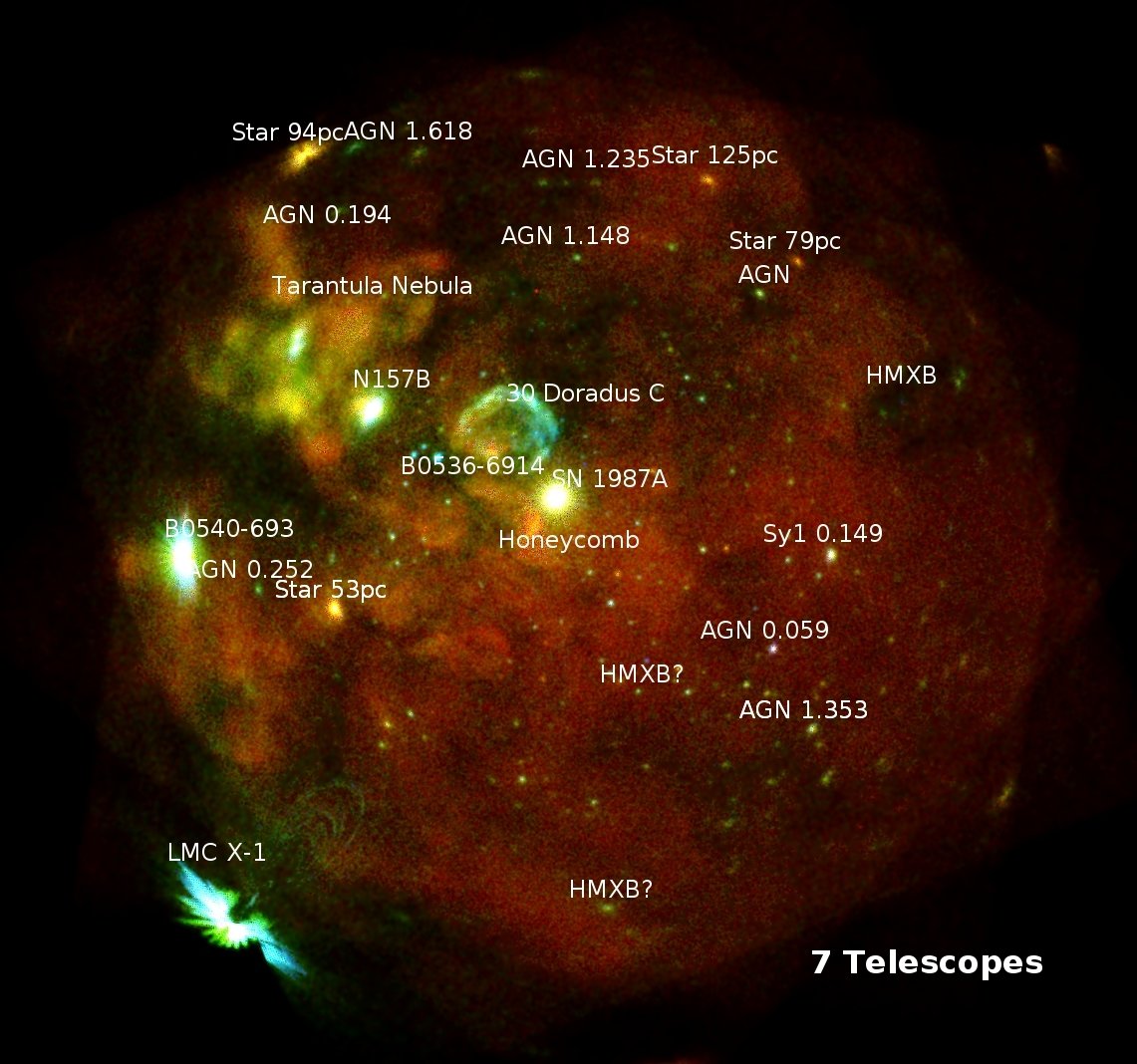

(Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg)

Grosse Magellansche Wolke (LMC) mit Röntgenquellen, entdeckt mit eROSITA, wie Tarantula-Nebel und AGNs

© MPE/IKI, F. Haberl, M. Freyberg & C. Maitra)Am 13. Juli 2019 ist das russisch-deutsche Röntgenobservatorium eROSITA von Baikonur zum zweiten Lagrange-Punkt (L2) des Erde-Sonne-Systems gestartet. Die Hamburger Sternwarte ist eines der beteiligten Institute in dieser Raumfahrtmission. Nach umfangreichen Tests zur Inbetriebnahme, Kalibrierung und Leistungsüberprüfung seiner beiden Röntgenteleskope (ART-XC und eROSITA) hat die Raumsonde mit der Beobachtung des gesamten Himmels begonnen. Da eROSITA der Umkreisung der Erde und damit auch des L2-Punktes um die Sonne folgt, wird sie in den nächsten 4 Jahren acht vollständige Messungen des gesamten Himmels durchführen. In dieser Zeit wird eROSITA etwa 100.000 Galaxienhaufen, 3 Millionen akkretierende supermassereiche Schwarze Löcher und eine halbe Million aktive Sterne entdecken. Erste Ergebnisse und Bilder werde ich in diesem Vortrag vorstellen.

16. Juni 2021

16. Juni 2021

Prof. Dr. Robi Banerjee

(Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg)

Links: Carina Nebel, ein aktives Sternentstehungsgebiet in unser Milchstraße -- Rechts: Krebsnebel: die Rückstände eines vergangenen Sterns (HST)

Sterne am Nachthimmel sind uns allen vertraute Erscheinungen. Aber dass diese Lichterscheinungen kommen und gehen, ist nur den Wenigsten bewusst. Die Entstehung von Sternen basiert auf einem komplexen Zusammenspiel unterschiedlichster physikalischer und chemischer Prozesse, die noch immer Gegenstand aktueller Forschung sind. Auch sind nicht alle Sterne sind gleich. Aber eins haben sie mit allen Energieverbrauchern gemeinsam: irgendwann ist die Energiequelle versiegt und der Stern beendet sein Dasein auf die ein oder andere Art. Das Material, dieser vergangenen Sterne steht wiederum zur Geburt einer neuen Sternengeneration zur Verfügung. Daher kann man von einem galaktischen Ökosystem sprechen, das uns in diesem Vortrag beschäftigen wird.

21. Juli 2021

21. Juli 2021

Dipl.-Phys. Dieter Teichmann

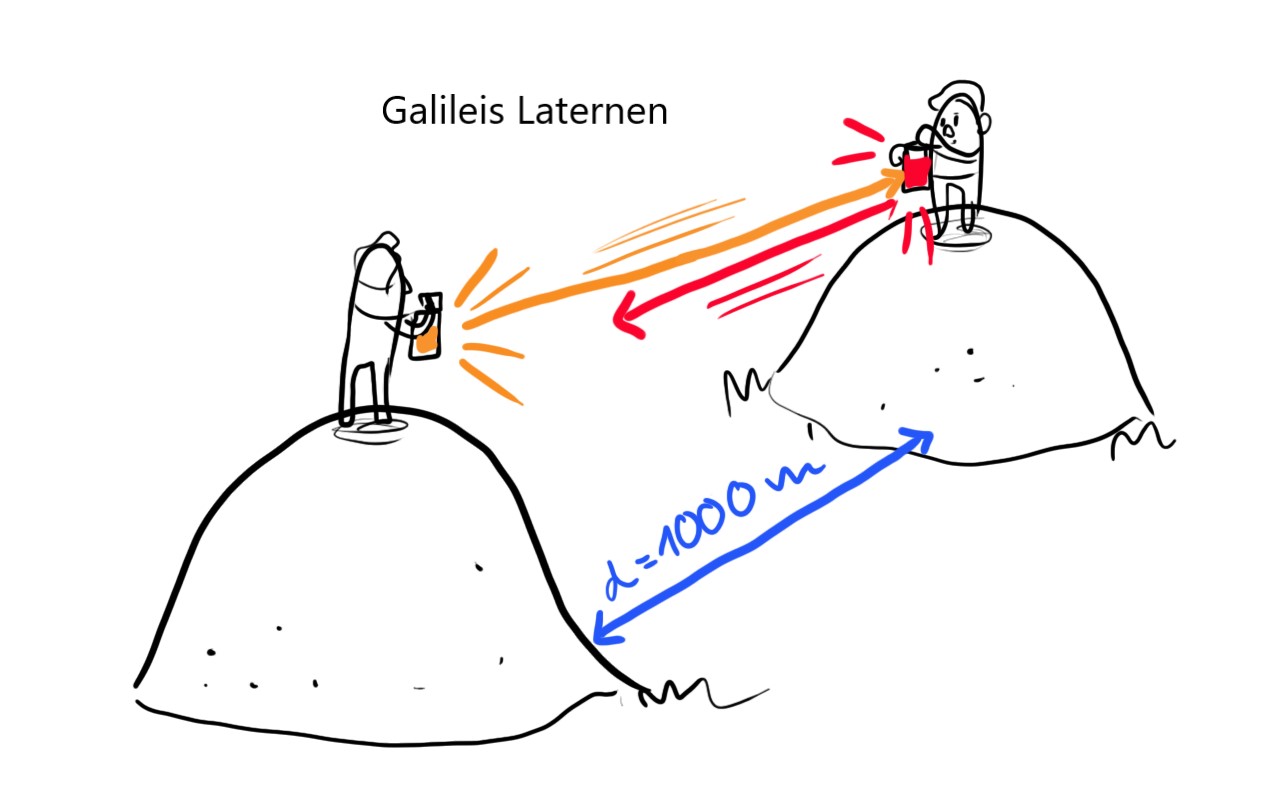

(Förderverein Hamburger Sternwarte, FHS)

Links: Galileis Laternen (Grafik: Renate Pommerening) -- Rechts: Geschwindigkeit ist relativ (Foto: Dieter Teichmann)

In der Antike stellte man sich die Frage, ob das Licht unendlich schnell sei oder nicht. Jahrhunderte später begann mit Galilei die Zeit, in der man ernsthaft die Geschwindigkeit zu messen begann. Rømer, Fizeau u.a. näherten sich dem Wert von c mittels direkter Messmethoden, bis beim Doppelspaltexperiment von Young die Frage nach der Natur des Lichtes aufkam: Teilchen oder Welle? Unter Nutzung des Wellenmodells stießen Michelson und Morley auf die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, die Einstein in seiner speziellen Relativitätstheorie zu erklären vermochte. Und schließlich muss noch Maxwell erwähnt werden, der das (sichtbare) Licht einbettete in die Gesamtheit der elektromagnetischen Wellen.

18. August 2021

18. August 2021

Dr. Martin Schmidt

(Förderverein Hamburger Sternwarte, Bad Schwartau)

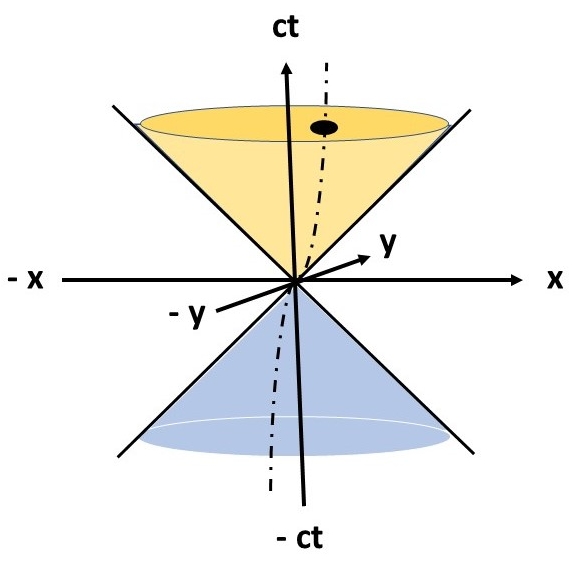

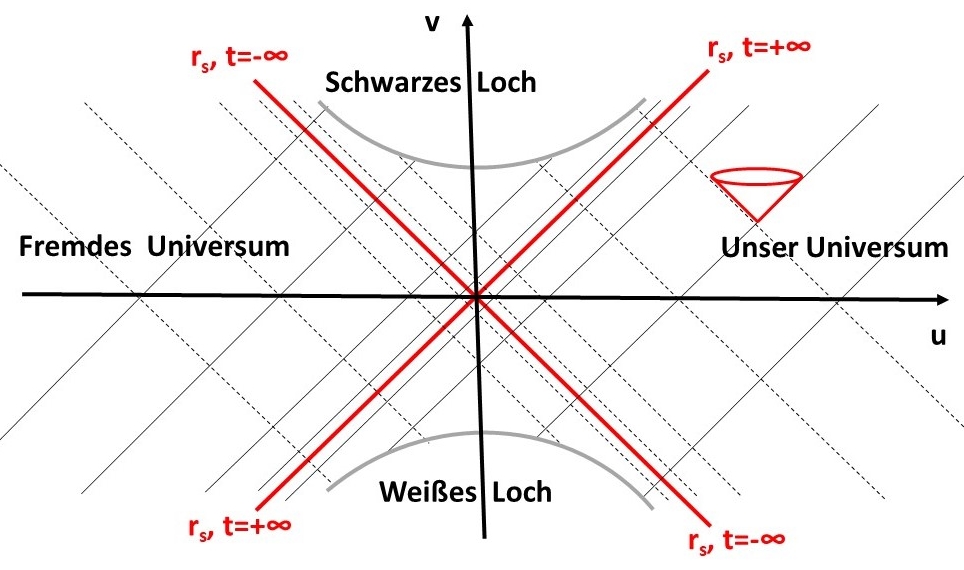

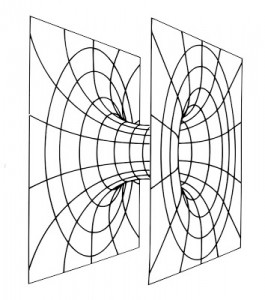

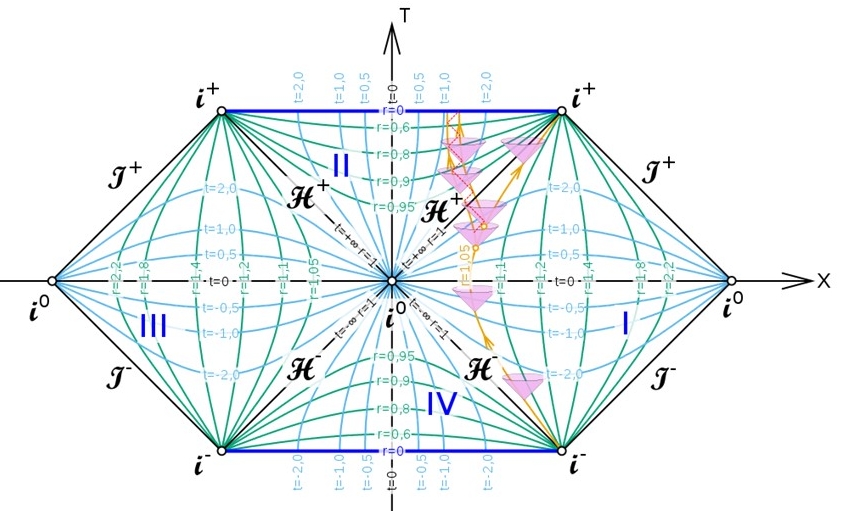

Oben: Lichtkegel im Minkowski-Raum -- Der Schwarzschild-Raum in Kruskal-Koordinaten (Grafiken: Martin Schmidt)

Unten: Geometrie der Einstein-Rosen-Brücke (Grafik: Jesse Bransford) -- Penrose-Diagramm des Universums mit Schwarzem Loch

(Wikipedia 4.0, Karl Hilpol)Die Entdeckung, dass die Lichtgeschwindigkeit überall den gleichen Wert hat, veränderte im beginnenden 20. Jahrhundert die Newtonsche Sicht auf das Universum. An die Stelle des intuitiv erfassten Raums trat die abstrakte vierdimensionale Raumzeit. Diese kann in vielen Fällen durch Diagramme mit einer gewissen Anschaulichkeit dargestellt werden. Der Minkowski-Raum bildet Erkenntnisse der Speziellen Relativitätstheorie wie die individuelle Eigenzeit der Objekte ab. Kruskal-Diagramme beschreiben die Struktur der Raumzeit nahe Schwarzer Löcher und sagen seltsame Objekte wie Weiße Löcher und Wurmlöcher voraus. Penrose-Diagramme schließlich stellen das unendliche Universum in endlichen Karten dar, die auch dynamische Vorgänge wie den Kollaps sterbender Sterne oder die inflationäre Expansion des frühen Universums zeigen. Die Anschaulichkeit von Darstellungen und Diagrammen wird durch Vergleiche aus der Kunst unterstützt.

15. September 2021

15. September 2021

Dipl.-Phys. Carsten Busch

(AG Geschichte der Naturwissenschaft

und Technik, Universität Hamburg, FHS, HCU)

Supermassives Schwarzes Loch in M87, aus Radioaufnahmen des Event Horizon Telescope (EHT Collaboration, © ESO)

Am Ende des 18. Jahrhunderts spekuliert ein weitgehend unbekannter englischer Geistlicher über "Dunkle Sterne". Mehr als 100 Jahre später stellt ein deutscher Astronom in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs Berechnungen an, die auf bisher unbekannte Objekte in unserem Universum deuten. In den 1960er Jahren entdeckt man im Sternbild Schwan eine der stärksten Röntgenquellen am Himmel, Zuletzt gelang es 2019 einem weltweiten Netz von Teleskopen, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Einige der intelligentesten Menschen haben intensiv über sie nachgedacht, von Oppenheimer bis Hawking. Sie sind mit den tiefsten Fragen der Physik und unseres Kosmos verbunden. Jahrzehntelang wurde der Himmel auf allen Frequenzen abgehorcht, zuletzt sogar mit Hilfe von Neutrinos und Gravitationswellen - das Geheimnis bleibt.

Der Vortrag erzählt eine kurze Geschichte der Schwarzen Löcher.

20. Oktober 2021

20. Oktober 2021

Andre Wulff

(Förderverein Hamburger Sternwarte)

Komet C/2020F3 Neowise (Juli 2020) und Komet C/2015V2 Johnson (Sommer 2017) (© Andre Wulff)

Die Möglichkeiten der Beobachtung des gestirnen Himmels haben sich in den letzten Jahren enorm gewandelt.

Davon profitieren natürlich auch die Kometenbeobachter in den letzten Jahrzehnten.

Sowohl die stärkere Vernetzung als auch die einfachere Informationsbeschaffung und

der Einsatz besserer und größerer Teleskope ermöglichen den Kometenbeobachtern immer bessere und interessantere Beobachtungen.

17. November 2021

17. November 2021

Dr. David Walker

(Förderverein Hamburger Sternwarte)

Orionnebel - Ort der Sternentstehung (Foto: Andreas Goerigk, Lübecker Sternwarte)

Die chemische Evolution des Weltalls begann mit dem Wasserstoff. Das heutige Universum enthält, nach Masse gerechnet, etwa 70% Wasserstoff, 28% Helium und 2% schwererer Elemente. Der weitaus größte Teil des Heliums entstand bereits in den ersten Minuten nach dem Urknall. Die meisten Sterne, die wir am Himmel sehen, sind Kernreaktoren, in denen, beginnend mit dem Wasserstoff, durch Kernfusionen immer schwerere chemische Elemente entstehen, je weiter die Entwicklung der jeweiligen Sterne voranschreitet. Die bei den Fusionsprozessen jeweils freiwerdende nukleare Bindungsenergie wird abgestrahlt, läßt die Sterne also leuchten. Allerdings funktioniert dies nur, solange dabei Energie gewonnen werden kann, weshalb auf diesem Weg keine chemischen Elemente erzeugt werden können, die schwerer sind als Eisen. Letztere machen aber über die Hälfte der stabilen bzw. langlebigen chemischen Elemente aus. Diese verdanken ihre Entstehung dem Einfang von Neutronen durch schwerere Atomkerne und anschließenden radioaktiven Zerfällen. Solche Prozesse spielen sich nur im Innern sehr weit entwickelter Sterne ab. Für die Produktion neutronenreicher Kerne wie beispielsweise Uran sind sogar solch gewaltsame Ereignisse wie Supernova-Explosionen oder Kollisionen von Neutronensternen vonnöten.

15. Dezember 2021

15. Dezember 2021

Prof. Dr. Gudrun Wolfschmidt

(GNT, Hamburger Sternwarte, Universität Hamburg)

Links: Portrait Johann Georg Repsold (Sammlungen des GNT, Foto: G. Wolfschmidt),

Mitte: Sternwarte am Millerntor (© Hamburger Sternwarte),

Rechts: Repsolds Passageinstrument (heute in Kassel, Foto: G. Wolfschmidt)Johann Georg Repsold (1770-1830) erhielt seine Ausbildung in Deichbau, Feinmechanik und Vermessungstechnik beim Wasserbauingenieur Reinhard Woltmann (1757-1837) in Cuxhaven-Ritzebüttel. 1796 wurde er zum Wassertechniker bei der Elbdeputation ernannt und 1798 zum Spritzenmeister (1809 Oberspritzenmeister des gesamten Hamburger Löschwesens). 1799 gründete er eine Werkstatt für astronomische Instrumente am Herrengraben, deren Präzisionsinstrumente zu den besten der damaligen Zeit zählten.

1802 errichtete er seine erste Sternwarte auf der Bastion Albertus, heute Stintfang (Jugendherberge). In diesem Zusammenhang entwickelte er das erste Meridianinstrument in Deutschland (1803, seit 1818 Sternwarte Göttingen). Er stellte ferner - im Rahmen der Kooperation mit Schumachers Vermessung von Dänemark, Hamburg und Königreich Hannover (Carl Friedrich Gauß) - Messapparate her (Braaker Basis und Heliotrop, 1820/21). Nachdem 1812 seine Sternwarte in der Napoleonischen Zeit abgerissen werden musste, dauerte es bis 1825, als seine neue Sternwarte mit Navigationsschule auf der Bastion Henricus beim Millerntor erbaut werden konnte (heute steht dort das Museum für Hamburgische Geschichte).

Die Sternwarte am Millerntor wurde nach Repsolds Tod ein Staatsinstitut (1833), geleitet von Christian Ludwig Rümker (1788-1862) 1830 bis 1857, der vorher Astronom in Paramatta bei Sydney (1820 bis 1830) war. Es entstanden nicht nur bedeutende Sternkataloge, sondern er unterrichtete auch an der Navigationsschule. Seine Gemahlin Mary Hannah Rümker, geb. Crockford, (1809-1889) entdeckte 1847 sogar einen Kometen. Der Sohn George Rümker (1832-1900) war Direktor von 1857/67 bis 1900. Zur Verbesserung der instrumentellen Ausstattung wurde 1867 das 26cm Äquatorial angeschafft. Er engagierte sich besonders für Navigation (Chronometer-Prüfungsinstitut, 1876, Deutsche Seewarte, 1875, Zeitball, 1876). Johann Georg Repsold hatte die Grundlage für die Hamburger Sternwarte gelegt, die 1906/12 in Bergedorf neu errichtet wurde.

Die Firma wurde unter dem Namen Adolf & Georg Repsold (1830 bis 1867) und als A. Repsold & Söhne (1867 bis 1919) weitergeführt und lieferte astronomische Instrumente an Sternwarten in aller Welt - ein Global Player.

Rückschau: Frühere Vorträge und Aktivitäten des FHS

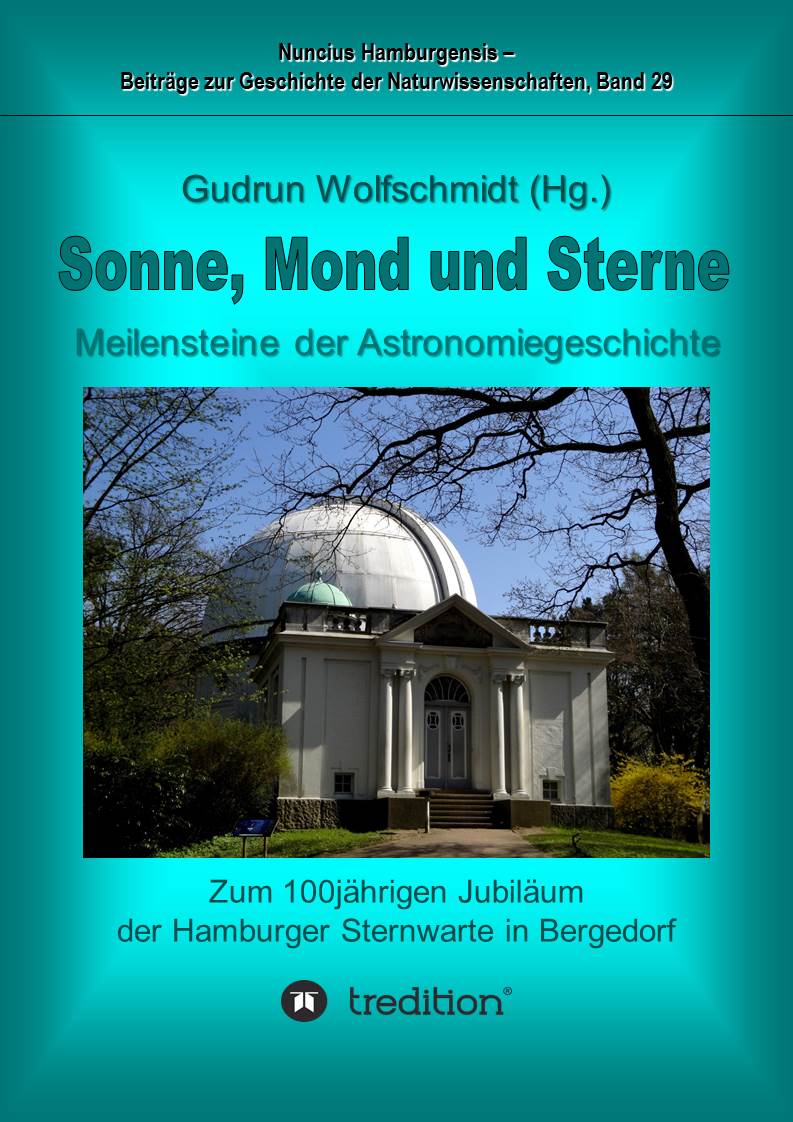

Zwei Bücher zum Jubiläum (2012):

Nuncius Hamburgensis - Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften

Kometen, Sterne, Galaxien - Astronomie in der Hamburger Sternwarte.

Zum 100jährigen Jubiläum der Hamburger Sternwarte in Bergedorf.

Hamburg: tredition 2014.

Inhalt

Hamburg: tredition 2014.

Inhalt

Sonne, Mond und Sterne - Meilensteine der Astronomiegeschichte.

Zum 100jährigen Jubiläum der Hamburger Sternwarte in Bergedorf. Hamburg: tredition 2013.

Inhalt

Hamburg: tredition 2013.

Inhalt

und eine behindertengerechte Toilette ist ebenfalls nicht vorhanden.

Der Hörsaal für die Vorträge und das Hauptgebäude ist mit Rollstuhl befahrbar.

S 21 bis Bergedorf und dann

- Bus 332 bis "Sternwarte (Besucherzentrum)" oder

- Bus 135 bis Justus-Brinckmann-Straße

Besucherzentrum Eingang: August-Bebel-Str. 196, 21029 Hamburg--HVV.jpg)

Flyer FHS -

Flyer FHS -

--

--

FHS Mitgliedsantrag

FHS Mitgliedsantrag

!

!